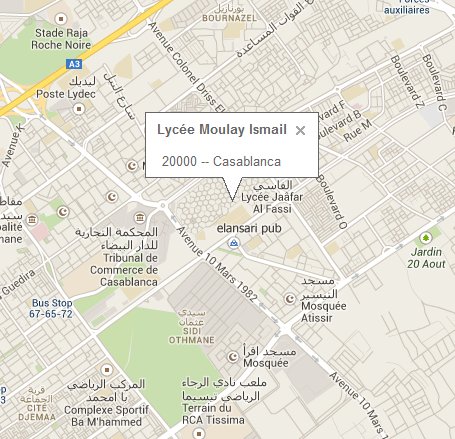

لتأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

دروس الفلسفة

المجزوءة الثالثـــة: السـيـــــاســــة

مدخل المجــزوءة:

يحيل تعريف أرسطو للإنسان بأنه "حيوان مدني وسياسي" على كائن قادر على أن يكون له وجود اجتماعي منظم. ونفهم من ذلك أن الإنسان يتحدد كفاعل سياسي قادر على أن ينتج مؤسسات وتنظيمات تحقق طموحه في ممارسة حياة اجتماعية مدنية ومنظمة. من هنا، تتحدد الساسة بوصفها ذلك الفعل الذي يهدف إلى تدبير العلاقات بين الأفراد والجماعات وتنظيم شؤونهم العامة استنادا إلى قواعد عقلية أو مبادئ أخلاقية ينتقل الأفراد بموجبها من حالة الاجتماع الطبيعي التلقائي العفوي إلى حالة الاجتماع السياسي القائم على نظام عقلاني تعاقدي يمثل فيه الأفراد لسلطة عليا لها حق السيادة باعتبار أنها تمثل الإرادة المجتمعية العامة.

السياسة إذن شيء يتميز به الإنسان عن الحيوانات. وبه تكتمل إنسانيته، غنها إحدى مقومات وجوده، وبها يرقى الاجتماع الإنساني إلى الاكتمال.

*تمثل الدولة: من هذا المنظور، شكلا من أشكال التنظيم السياسي للاجتماع البشري، بل لمحلها أكثر أشكاله اكتمالا وتطورا. وسواء كان أساسا طبيعيا (عند اليونان) أو تعاقديا (التصور الحديث) فإن الاحتكام إليها طرح معه عدة أسئلة شروط قيامها ومشروعيتها، ومجال تدخلها الذي تمارس فيه السلطة، وأساس هذه السلطة بين القانون والقوة.

*إن قيام الدولة بأدوارها ومسؤولياتها يفترض امتلاكها لقدر من السلطة والإكراه والهيمنة الذي قد يفضي إلى استخدام العنف أحيانا، وذلك لأجل أن تكتسب قوانينها وتشريعاتها مفعولها العملي. مما يطرح إشكالية الدولة بالعنف وارتباط السلطة بالقوة وتأثير ذلك على مشروعية الدولة: فإذا كان قدر من العنف مشروع ومطلوب، إذ يتيح للدولة تعزيز مشروعيتها وتنفيذ مشروعها في تأطير المجتمع وتنظيم العلاقات بين إفراده، فإن ممارسته تقترن عادة بالإفراط في استعماله مما يحول الدولة إلى جهاز للرقابة والهيمنة.

لا يقتصر العنف على المجال السياسي فحسب، بل إنه يشمل المجالات الإنسانية بسائرها بالقدر الذي يمكن القول معه إن تاريخ الإنسانية هو نتاج لممارسة العنف بين الجماعات والأفراد.

*وأمام تجدر العنف في الإنسان ومعاينته للتاريخ والسياسة والاجتماع ... وصعوبة استئصاله، تبدو الحاجة ماسة إلى قيم أخلاقية عليا ينبثق منها واقع مغاير، مؤسس على العدل والحق.

مفاهيم المجزوءة ومحاورها:

تمثل المفاهيم التالية: الدولة، العنف، الحق، العدالة، المظاهر الأساسية للممارسة السياسية وأبعادها الرئيسية:

+ الدولة: البعد المؤسسي: مجموع المؤسسات التي تتوسط ما هو كائن (الواقع) وما ينبغي أن يكون

+ العنف: البعد الواقعي الفعلي: ما هو كائن في الواقع (الممارسة)

+ الحق والعدالة: البعد القيمي والمعياري: (ما ينبغي أن يكون).

إشكالية المجزوءة:

ما السياسة؟ ما علاقتها بالإنسان؟

كيف تتحدد الممارسة السياسية بين الواقع والمثال؟

بين المشروعية واللامشروعية؟

مجزوءة السياسة

الباب الأول: الدولة

تقديـــــم:

تمثل الدولة تنظيما سياسيا قانونيا يتمتع بالاستقلالية وبقدر من الاستقرار، وظيفته تدبير شؤون المجتمع على نحو منظم ومندمج. ويتجسد هذا التنظيم في هيئة (حكومة) مؤسساتية تمتلك أجهزة مختلفة إدارية واقتصادية وعسكرية وثقافية ... يجب أن تتطابق مع متطلبات المجتمع، وان تعبر عن إرادته العامة والمشتركة.

* تفترض فكرة الدولة وجود حالة من التناقض والصراع داخل جماعة غير قادرة على تنظيم نفسها ومن ثم، فهي تمثل استجابة لمطلب النظام والوحدة والأمن والتعايش السلمي لدى هذه الجماعة.

ولقيام الدولة لابد من توفر شرطين أساسيين:

* دوام السلطة واستمراريتها: فالدولة لا تظهر إلا عندما تتأسى السلطة، أي عندما تصير السلطة مجسدة في مؤسسات يحدد عملها ووظيفتها القانون. وتتوقف عن أن تكون مرتبطة بشخص الزعيم ( فسواء مات الحاكم أو تغير تظل المؤسسات قائمة وتقوم بوظائفها).

* ارتباط الدولة بمفهوم الشأن العام: أي أن سلطة الدولة ليست ملكا شخصيا للماسك بزمامها، بل هي شأن عام يفتحنا على مجال عمومي مشترك بين الجميع.

المحور الأول: مشروعية الدولة.

بناء الإشكالية:

سبقت الإشارة إلى أن الدولة هي تنظيم أنشأه الناس (المجتمع) استجابة لحاجتهم إلى الاستقرار والنظام والسلم وتدبير شؤونهم العامة، وهذا يعني أن الدولة لم تكن موجودة دائما، لذلك، فمن الضروري أن نتساءل عن أساسها ومنشئها وغايتها، أي مبرر وجودها:

فمن أين تستمد الدولة، إذن، مشروعيتها؟ ما أساس وجود الدولة؟

ولأي غاية أنشئت؟ ألا يمكن أن تكون غاية في ذاتها؟

الأطروحات والمواقف:

* الأطروحة اليونانية: أفلاطون وأرسطو

يجب الإشارة إلى أن سؤال المشروعية لم يكن حاضرا لدى أفلاطون وأسرطو؛ ففي سياق اهتمامهما بالدولة والسياسة، لم ينشغلا بالبحث عن ما يبرر وجود الدولة ويعطي لهذا الوجود مشروعية، بل يعتبران أن وجود الدولة شيء طبيعي ومشروع بشكل قبلي، لأنه ينسجم وطبيعة الإنسان الأصلية كحيوان سياسي. فوجود الدولة من الأمور الطبيعية كما يقول أرسطو لأنه يحقق ماهية الإنسان، وبدون الدولة، يظل الإنسان محروما وغير قادر على تحقيق الحاجيات الطبيعية، لأنه لا يمكن أن يقدر على ذلك إلا وحش أو إله وليس أبدا فردا من البشر.

لهذا ، يرى أرسطو أن وجود الدولة سابق على الفرد؛ وغايتها إذن هو تحقيق الخير الأسمى الذي هو سعادة الإنسان. وهذا ما يجعلها غاية مشروعة في ذاتها، لم يوجد الإنسان إلا ليعيش في إطارها كما يقول أرسطو في كتاب "السياسة" وهو مدين لها بأسمى ما فيه.

تنسجم الدولة إذن مع نظام الطبيعة (التي لا تفعل إلا ما هو خير) ومن ثمة كان وجودها عند الفلاسفة اليونان شيئا مشروعا في أصله وغايته وأهدافه.

في العصور الوسطى، استمر غياب التفكير في مشروعية الدولة، واعتبر وجودها شيئا واجبا ومشروعا على أساس ديني (وليس طبيعيا كما عند اليونان). فالدولة في التصور الفلسفي الوسيط، ذات مشروعية دينية مقدسة، يستمد فيها الحاكم سلطته من تفويض إلهي (=الدولة هبة إلهية).

* الأطروحة الحديثة: اسبينوزا وجون لوك

إذا كانت الدولة القديمة (عند اليونان أو في العصور الوسطى) تؤخذ على أنها شيء مشروع بصفة قبلية، بمقتضى الطبيعة أو الحق الإلهي؛ فغن الدولة الحديثة قد قطعت مع تلك المفاهيم في ظل التحولات التي شهدتها أوربا، فأخذت شكلا جديدا يستمد مشروعيته من التعاقد كما وضع أسسه فلاسفة العصر الحديث، أي أنها لم تعد شيئا مبررا منذ البدء، بل صار من اللازم، البحث عن ما يمنحها المشروعية.

ولأي غاية أنشئت؟

+اسبينوزا: في كتابة "رسالة في اللاهوت السياسي" يذهب "اسبينوزا" إلى نقد وتنفيذ نظرية الحق الإلهي أو التفويض الإلهي التي تعتبر أن للدولة مشروعية دينية لاهوتية مقدسة، ويقدم اسبينوزا مقابل ذلك تصورا حديثا تقود بداياته إلى كل من ج. لوك وطوماس هوبس (القرن 16) يتأسس على فكرة العقد المدني، تمثل الدولة بموجبه إطار مدنيا وقانونيا للتعاقد بين الأفراد والتنظيم حياتهم وتجمعهم الناشئ بعد الانتقال من حالة الطبيعة التي هي حالة الأنانية والعدوانية والخوف والصراع (حرب الكل ضد الكل بتعبير طوماس هوبس).

ويرى اسبينوزا أن الغاية من الدولة هي تحرير الإنسان من النزاعات العدوانية كالعنف والخوف الذي استولى على في حالة الطبعة التي تقدم على القوة. لتجعل منه كائنا عاقلا يتمتع بالقدرة على استخدام عقله بكل حرية ويعيش بأمان، شريطة أن لا يتصرف ضد المصلحة العامة. أن غاية الدولة هي ضمان الحرية، وفي مقدمتها حرية التفكير والاعتقاد: "فأفضل النظم السياسية هي التي تسمح بحرية التفكير" كما يقول ابيسنوزا، وإذا اقضي على حرية التفكير قضي على الدولة. لذلك، تجب عليها أن تتدخل في الحريات الفردية في الاتجاه الذي لا يؤدي إلى تهديد كيانها والمس بأمنها وسلامتها أو نقض العهدين الدولة والمواطنين.

* الأطروحة الهيغيلية: هيغل ورفض التعاقد.

إذا كان هيغل يتفق مع فلاسفة العقد الاجتماعي في اعتباره أن الدولة شيء مكتب أو مصطنع، فغنه يعترض على فكرة التعاقد التي ذهب إليها اسبينوزا وجون وهوبس لتفسير أصل الدولة ويرفض أن تكون غايتها هي خدمة المواطنين وضمان حريتهم وأمنهم، فالدولة عند هيغل ليست وسيلة لخدمة الأفراد، بل هي ضرورة حتمية تفرضها صيرورة التاريخ ومنطقه الذي يسير به نحو تحقيق "الروح المطلق".

نشأة وظهور الدولة يمثل تجسيدا عقلانيا لمرحلة من مراحل التاريخ، هو مرحلة الروح الموضوعية التي تعتبر تمهيدا البلوغ الكمال (نهاية التاريخ).

إن الدولة إذن تسمو على الأفراد وتتجاوز إرادتهم وحريتهم الفردية لأنها تتعلق بالروح الكلية التي تجمعهم، أي مجموع القيم والمثل والمبادئ التي تمثل روح الأمة، وبهذا المعنى فانتساب الأفراد للدولة وامتثالهم لها يعد واجبا أخلاقيا وليس اختياريا. إن الدولة هي الغاية التي ليس بعدها غاية، أنها مرحلة متقدمة من مراحل تحقق الكمال الذي هو غاية التاريخ.

المحور الثاني: طبيعة السلطة السياسية.

سواء كانت غاية الدولة مرتبطة بمصالح الأفراد أو بغاية بالتاريخ المتمثلة في الروح المطلق فإن تنفيذها يتطلب امتلاك الدولة لسلطة سياسية، ففيما تجلى هذه السلطة؟ ومن أين تستمدها الدولة: من حق القوة؟ أو من قوة القانون؟ ما هي المؤسسات التي تمثل سلطة الدولة؟

* أطروحة مونسكيو

يميز مونسكيو في كتابه "روح القوانين" بين ثلاثة أنواع من السلط الأساسية للدولة، تختص كل واحدة منها بوظيفة محددة.

-السلطة التشريعية: هي التي تضع القوانين والتشريعات المنظمة لسائر مجالات الشأن العام أو تعديلها أو لقاؤها ووضع أخرى مكانها. (لحسدها البركان).

-السلطة التنفيذية/ وتقوم بتنفيذ القوانين وتحرص على استتباب الأمن الداخلي والخارجي وهذه السلطة هي التي تمثل سيادة الدولة. (تجسدها الحكومة ومؤسسات الجيش والأجهزة الأمنية ...).

-السلطة القضائية: هي السلطة التي تتولى إصدار الأحكام في النزاعات التي تنشأ بين الأفراد والهيآت والمخالفات القانونية.يرى منسكيو أن تحقيق العدالة والحرية والمساواة وغيرها من حقوق المواطنين رهين بالفصل بين تلك السلطات الثلاث، فتجمع سلطتين منها في يد واحدة (شخص، جماعة، ...) سيؤذي إلى الاستبداد والظلم، أما إذا تجمعت هذه السلطات الثلاث في يد واحدة، فان كل شيء سيتعرض للضياع. على أن الفصل بين هذه السلطات لا يعني الانفصال المطلق بينها، بل هناك في الحقيقة تعاون متبادل، فالواحدة تكمل لأخرى.

* أطروحة لوي ألتوسير:

يرى ألتوسير، من منطلق فلسفته الماركسية التي تتصور أن الدولة أداة للهيمنة الطبقية، إن سلطة الدولة لا تنحصر في السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية التي ينضبط عملها بروح القانون والدستور، بل هي بحاجة أيضا إلى أجهزة أخرى تتجسد في آليات للرقابة والإكراه والقمع. ولا تنحصر هذه بدورها في أجهزة القمع المادي (جيش، شرطة، سجون، ...) بل تمتد لتضم مجموعة من الأجهزة الأخرى هي ما يسميها التوسير بأجهزة القمع الإيديولوجي للدولة وتتجسد في المدرسة والإعلام والأسرة والأحزاب والمؤسسات الدينية والثقافية ... تتمتع باستقلالية ذاتية عن السلطة المباشرة للدولة، وتكمن وظيفتها في تحقيق الهيمنة الإيديولوجية عبر تكريس تمثلاتها وغاياتها وتثبيت قيمها الثقافية والفكرية (بما يضمن وحدتها وتماسكها واستمراريتها) والتي ليست سوى غايات وتمثلات الطبقة المسيطرة.

لم تعد السلطة السياسية للدولة ذات طابع مادي مشخص في مؤسسات قائمة الذات، بل قد تكون غير منظورة بشكل مباشر، فتمارس فعلها على الأفراد من حيث لا يدرون.

لكن، ألا يشكل لجوء الدولة إلى القمع والعنف تهديدا لمصلحة المواطنين وتعارضا مع مبدأ الحق الذي يفترض انه أساسها وغايتها ومبرر وجودها؟ إذا كان من المسلم به وجوب امتلاك الدولة للسلطة اللازمة لتمكينها من القيام بأدوارها، فما حدود هذه السلطة؟ وعلى أي أساس يجب أن تمارس الدولة سلطتها؟ على الحق؟ أم على العنف؟

المحور الثالث: الدولة بين الحق والعنف:

*أطروحة ماكس فيبر M. XEBER

يقدم ماكس فيبر تصوره انطلاقا من التحليل السوسيولوجي لطبيعتها ووظائفها والمتمثلة في إدارة وعقلنة الشأن العام أو ما يصطلح عليه فيبر "بترشيد" المجال العام. وهو أمر وغن كانت الدولة تشترك في القيام به مع تجمعات سياسية أخرى (المجتمع المدني، الأحزاب، ...) فإن ما يتبقى أساسا كشيء مميز لها هو العنف. فالدولة كما يخلص فيبر من تحليله، هي تجمع سياسي يحتكر العنف.

ولجوء الدولة إلى استخدام العنف هو ممارسة تفرض نفسها باسم المشروعية، وهي مشروعية مستمدة من القانون، وتتخذ شكل حماية النظام العام وعقلنة ومراقبة الوضع القائم وضبطه.

في حالة الدولة، يمكن الحديث إذن عن استخدام مشروع للعنف، وهذا العنف لا يتعارض مع مشروعية الدولة وصلاحيتها ولا يتنافى مع طابعها العقلاني والقانوني. من بين مصادر مشروعية استخدام يعتبر القانون القائم وحده ما يخول للدولة الحق في ممارسته.

ما يلاحظ على مستوى الممارسة الفعلية لهذا القدر المشروع للعنف، إن الدولة لا تلتزم بحدوده في اغلب الأحيان ولا توجد ضمانات لتحمي مصلحة المواطنين، فتتحول الدولة إلى سلطة قاهرة، لا سيما مع التوسع الذي تعرفه أجهزتها والتطور الذي شهدته بنباتها التقنية والمؤسساتية ... مما دفع البعض إلى التحذير من الدولة، من قبيل نيتشه الذي ذهب إلى وصف الدولة ب "الوحش الأكثر برودة من بين جميع الوحوش الباردة".

من هنا إذن، تنطلق جاكلين روس من فلسفة القانون لتقدم تصورا قانونيا للدولة على مفهوم الحق في مقابل تصور فيبر.

* أطروحة جاكلين روس:

ترى جاكلين روس أن الدولة لا تعتمد على العنف والقوة، بل على الحق.

الحق هو مجموعة المبادئ الأخلاقية والقواعد التي يؤدي الخضوع لها إلى ما هو عادل ومشروع قانونيا.

ويرتبط الحق هنا بالقانون باعتباره مجسدا للحق وذلك من خلال المؤسسات التي تشكل منها الدولة.

تخضع مؤسسات دولة الحق والقانون للمبادئ الآتية:

* احترام الفرد من حيث هو شخص يمتلك كرامة فالدولة تسعى لضمان كرامة الأفراد وحماية حرياتهم ضد أنواع الخوف والعنف (أن لا يخاف احد من احد).

* الاحتكام للقوانين، فدولة الحق والقانون "دولة لا يحكم فيها احد" بل الكل محكوم بالقانون الذي يمتثل أمامه الجميع.

* الفصل بين السلط، وهي الآلية العملية التي تشكل ضمانة أساسية لحماية الأفراد من كل شطط في استعمال السلطة

خاتمــــة:

*تتحدد الدولة كأرقى مؤسسة سياسية عرفها الإنسان، غايتها تأنيسه وتهذيبه والرقي به من حال الطبيعة الفردانية والأنانية إلى حال الاجتماع والثقافة والعقلانية والنظام.

*الأصل في الممارسة السياسية للدولة هو قيامها على قوة القانون والحق سواء كان أخلاقيا أو تعاقديا، لكنها قد لا تستغني عن اللجوء إلى قدر من العنف المادي أو الإيديولوجي في تدبير الشأن العام.

*تعمل الدولة على إقامة توازن سياسي نسبي بين الحق والعنف، بين ما هو كائن وما يجب أن يكون.

تركيب:

يمكن النظر إلى الدولة من زاويتين:

*زاوية المشروعية: الدولة كيان سياسي له مشروعية سياسية وقانونية من حيث أنها تقوم على العقل وغايتها الحرية (اسبينوزا) وتستند إلى سلطة مؤسساتية قائمة على مبدأ الفصل بين السلطات (مونسكيو) وتمثل في مجموعها تجسيدا لما ينبغي أن يكون من الحق والقانون (ج. روس).

*زاوية اللامشورعية: الدولة كخرق للمشروعية وذلك حين تقوم سلطتها على القمع المادي والإديولوجي (التوسير) وتستخدم العنف (فيبر).

الثانوية التأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

| Nos points forts : un lycée modèle | Par Enseignant |

| Article : une journée pour la pédagogie | Par Enseignant |

| Article : le respect de l'autre | Par Enseignant |

| J'aime mon lycée : comment rendre la vie agréable au lycée | Par Enseignant |

| Article : la journée internationale de l'environnement | Par Enseignant |

|

|

|