لتأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

مادة الفلسفة

الوضع البشري

المجزوءة الثانية : المعرفــــــــــــــة

تقديم المجزوءة:

يتسم الوجود البشري بكونه وجودا معرفيا يتأسس على نشاط إدراكي يربط بين الذات والموضوع، يفضي إلى إنتاج أفكار ومعارف ونظريات تربط الإنسان بذاته وبالعالم وتهدف إلى تفسير الواقع المحيط به والتأثير فيه وإعطائه معنى ومعقولية ونظاما، وذلك وفق موضوعات ومناهج وآليات عقلية وتجريبية غايتها الأساسية بلوغ الحقيقة.

في العصر الحديث، أصبحت المعرفة موضوعا إشكاليا يستأثر بالاهتمام الفلسفي في إطار ما يعرف بنظرية المعرفة وهي مجموع الفلسفات التي حاولت فهم حقيقة النشاط المعرفي للإنسان وطبيعته والشروط التي يقوم عليها، أي سعت للإجابة عن سؤال : كيف نعرف؟

الإشكالية الرئيسية للمجزوءة :

تستدعي معالجة هذه الإشكالية استحضار جملة من القضايا والمفاهيم والأسئلة التي يمكن إثارتها وإبراز علاقاتها وتقاطعاتها. وهكذا يمكن استحضار القضايا التالية :

1 - النظرية والتجربة : يطرح هذا الموضوع إشكالية ازدواجية مصادر المعرفة العلمية بين كل من العقل والتجربة :

- فما العلاقة بين العقل والتجربة؟

- ما دور كل منهما في بناء المعرفة العلمية ؟

2- الحقيقــــــــــــــــة : إ ن الرهان الأساسي من أي نشاط معرفي للإنسان هو نشدان الحقيقة والبحث عن الطريق المؤدي إليها. فإذا كانت الحقيقة غاية كل مجهود معرفي : فما طبيعة الحقيقة؟ هل عقلية تكمن في مطابقة الفكر لذاته؟ ام حسية تجريبية وواقعية تكمن في مطابقة الفكر لللواقع؟ وبالتالي ما معاييرها؟ وما حدودها ؟ هل الحقائق العلمية أفكار مطلقة ونهائية وثابتة ؟ ام هي نسبية قابلة للمراجعة؟ هل يمكن الدفاع عن تعددية الحقيقة وفي نفس الوقت تبخيس الرأي؟

المجزوءة الثانية : المعرفة

البــــاب الأول: النظرية والتجريب

مقدمة :

تشكل جدلية النظرية والتجربة أبرز الإشكاليات التي تشغل حيزا كبيرا في الفلسفة في إطار ما يعرف بنظرية المعرفة¨، وهي إشكالية نشأت منذ العصر الحديث في سياق التفكير الفلسفي النقدي في موضوع المعرفة العلمية ومحاولة تحديد طبيعتها وأسسها ومصادرها ومناهجها ...

في العصر الحديث، ومع إعلان الإنسان سيدا على الطبيعة، تم تقديس العقل، واعتبر ماهية للذات الإنسانية المفكرة، وبالتالي مصدرا مطلقا للمعرفة. وقد شهدت هذه الفترة، موازاة مع ذلك، ظهور مناهج علمية تجريبية كان لها الأثر البالغ في الثورة العلمية الحديثة. وأمام ازدواجية مصادر المعرفة العلمية بين العقل الرياضي النظري، والمنهج التجريبي الاختباري طرحت مشكلة تحديد العلاقة بين النظرية والتجربة من حيث طبيعة موقع ودور كل منهما في عملية المعرفة. وامتدادا لذلك، طرحت مشكلة طبيعة المعرفة العلمية بين كونها معرفة عقلية خالصة ومجردة أو كونها حسية تجريبية.

هكذا، وانطلاقا من التقابل الحاصل بين الثنائيات التالية تنشأ المفارقة الإشكالية للموضوع :

العقل / التجربة ؛ النظرية / التجربة؛ المجرد / الحسي؛ الرياضي / الاختباري؛ المبادئ العقلية / المعطيات التجريبية؛

الإشكاليةالعامة:ما طبيعة العلاقة بين النظرية والتجريب ؟

- كيف تتفاعل كل من النظرية والتجريب في بناء المعرفة العلمية ؟

- أيهما يؤسس الآخر ويسبقه ؟ - هل النظرية هي نتاج للتجربة وتعبير عن معطياتها وقوانينها ؟

- ام ان النظرية هي إنشاء عقلي خالص يمكن بناؤه بمعزل عن الشروط التجريبية؟

- وبالتالي، كيف تتحدد معايير علمية ومصداقية النظريات ؟

يمكن معالجة الإشكالية من خلال المحاور التالية :

1. التجربة والتجريب

2. العقلانية العلمية

3. معايير علمية النظريات العلمية

v المحور الأول: التجربة والتجريب

يهدف هذا المحور إلى التمييز بين الدلالة العامة للفظ التجربة وما تحيل إليه في التمثل العامي المتداول والتجريب في مفهومه العلمي. التجربة expérience في معناها العام تدل على مجموع المعارف والخبرات الحسية التي يكونها الإنسان في علاقته المباشرة بالواقع. وهي عادة تكون نتاجا للممارسة العفوية وغير الواعية والمنتظمة. أما التجربة في مفهومها العلمي expérimentationفهي ذات دلالة خاصة : إنها إعادة إنشاء للظاهرة وصنعها بواسطة إجراءات مقصودة يبدعها العالم داخل المختبر وضمن شروط علمية خاصة.

إذا كانت التجربة خبرة حسية بسيطة وكان التجريب إنشاءا منظما لظاهرة ضمن شروط مادية علمية خاصة، فما دلالة هذا التمييز بينهما في مجال المعرفة العلمية؟ وما طبيعة التجربة العلمية؟ وضمن أية شروط ومواصفات يمكن الحديث عن منهج تجريبي له دور ووظيفته في بناء النظريات العلمية؟ ماهي القيمة العلمية التي يأخذها التجريب في تكوين المعرفة العلمية؟ وما علاقة كل من الخيال والواقع بالنشاط التجريبي؟

*****

يمثل ظهور المنهاج التجريبي لحظة تحول كبير في تاريخ الفكر العلمي، تحول تمثل في القطيعة مع المفاهيم والمناهج العلمية التقليدية ذات النزعة الميتافزيقية (البحث عن العلل الخفية، احتقار التجربة لارتباطها بالمحسوس، الاعتماد على التأمل الذاتي المجرد...) وانطلاق روح علمية جديدة تعود بداياتها الأولى إلى القرن 17 مع أعمال كل من كوبرنيك (1473-1543) وجاليليو (1564-1642)، هذا الأخير يعتبر أول من أرسى ودشن طريقة جديدة في البحث العلمي قوامها الملاحظة والتجربة والقياس. وقد عرف هذا المنهاج تطورا تدريجيا مر فيه بمراحل قبل ان تكتمل مقوماته وخصائصه، مفضية إلى ميلاد العلوم الحديثة.

فما هي عناصر المنهاج التجريبي؟ وما خصائصه؟

- كلود برنار وصياغة المنهاج التجريبي : أنظر النص ص 70.

اتخذ المنهج التجريبي صياغته المكتملة مع العالم الفرنسي "كلود برنار"؛ وهذا النص المقتطف من كتابه " المدخل لدراسة الطب التجريبي" (1865) يشتمل على الأسس النظرية والخطوات المنهجية الأربعة التقليدية للاستدلال التجريبي، وهي على التوالي : الملاحظة والفرضية والتجربة والقانون ؛ فما المقصود بكل عنصر من تلك العناصر؟ وما علاقته بغيره من العناصر الأخرى في إطار المنهج التجريبي؟

- الملاحظة : هي معاينة الظاهرة ومراقبتها من أجل إنشائها علميا، ويجب أن تكون مرتبطة بالمجموعة المدروسة وموضوعية، بعيدا عن رغبات واعتقادات الملاحظ، إذ يكتفي بالإنصات إلى الطبيعة وتصويرها كما هي.

- الفرضية : فكرة مؤقتة يقترحها العالم من أجل تفسير مسبق للظاهرة الملاحظة، ويشترط فيها أن تكون منسجمة مع الروح العلمية، و أن تنسجم مع الظاهرة المدروسة، أي من وحي الحدث، غير نابعة من وحي الخيال، وأن تكون قابلة للتحقق منها تجريبيا، وأن لا تشمل على تناقض في ذاتها.

- التجربة : سلسلة الاختبارات العملية والممنهجة والمنظمة التي يتم فيها اختبار الفرضية التي اقترحها العالم لتفسير الظاهرة، والتأكد من مدى صدقها أو كذبها. إنها ملاحظة ثانية، لكنها هذه المرة لا يكون العالم فيها سلبيا، لا يتدخل فيها، بل يصير عنصرا فاعلا يصنع الظاهرة في المختبر بتوفير عدتها وشروطها الأساسية (أجهزة وآلات، تحضير العناصر، تحديد الكميات والعلاقات...)

- القانون: العلاقة الثابتة والمنتظمة بين ظاهرتين أو أكثر، ويشترط فيه أن يكون كليا وقابلا للتعميم والتكرار والإثبات بواسطة التجربة، وأن يصاغ صياغة رياضية رمزية.

Ü ماهي طبيعة العلاقة القائمة بين هذه العناصر؟

يقول ك. برنار" الحادث يوحي بالفكرة والفكرة تقود الى التجربة والتجربة تختبر بدورها الفكرة"، انطلاقا من هذه القولة، يرى كلود برنار أن الفرضية (أو الفكرة) هي نقطة الانطلاق الضرورية لكل استدلال تجريبي، أي أنها المنطلق الذي يوجه ويقود النشاط التجريبي، وهذا الأخير مهمته استخلاص النتائج من الفكرة والاستدلال عليها، فالفكرة هي التي تخلق التجربة، وبدونها لا يمكن القيام بأي بحث ولا الحصول على أية معرفة، إلا ركاما من الملاحظات العقيمة. "فإذا قمنا بالتجارب دون فكرة موجهة سبق تصورها أدى بنا ذلك إلى غياهب المجهول" كما يقول ك.برنار. على أن الشرطان الأساسيان اللذان يجب أن يتوافرا في كل فرضية علمية هما : أن يكون لها سند من الواقع أي ان تكون مستوحاة من جنس الظواهر الملاحظة، ومن ثمة أن تكون قابلة للتحقق التجريبي ، فالفرضيات لا تستوحى من مجرد الخيال.

استنتاج : - العلم التجريبي يقوم على أساسين صارمين مترابطين ضرورة: الفكرة والاستدلال التجريبي.

- القيمة الفلسفية للأطروحة :

الطرح الذي يقدمه كلود برنار هو تعبير عن التصور الكلاسيكي للمنهج التجريبي بخطواته الأربعة التقليدية، وهو منهج كان له دوره الكبير في تطور الفكر العلمي، غير أنه ظل سجين المبادئ الواقعية التقليدية ، وهي المبادئ التي سيتم تجاوزها مع التصور المنفتح للتجريب الذي يطرحه "روني توم".

- أطروحة روني توم : (1923-2002)

ينتقد روني طوم التصور الذي يعتقد بوجود منهج تجريبي صارم كأساس للممارسة العلمية معتبرا ذلك مجرد وهم، إذ لا وجود في رأيه لمنهج تجريبي قائم الذات وإنما هناك ممارسة تجريبية ووقائع تجريبية غير أنها لا ترقى إلى مفهوم المنهج.

وإذا كان برنارد يؤكد على فعالية المنهج التجريبي ونجاعته العلمية في تفسير الظواهر، فإنه لا يمثل عند روني توم مقوما وحيدا في التفسير، ويرى في هذا الإطار أن استخدام المنهج التجريبي وحده غير قادر على تحديد العلاقات السببية للظواهر، بل لا بد من الانفتاح على عنصر الخيال وإدماجه في عملية التجريب. ذلك أن تطور العلوم اليوم يكشف عن محدودية وعجز المنهج التجريبي المادي التقليدي وفقدانه لفعاليته أمام الظواهر الجديدة التي بلغت حدا من التعقيد والدقة لا يمكن ان تستوعبها الشروط المادية للتجربة. من قبيل ذلك، الظواهر الميكروسكوبية المتناهية في الصغر(الالكترونات، الفوتونات، الجزيئات الذرية...) او بالمثل، الظواهر الماكروسكوبية المتناهية في الكبر (الظواهر الفلكية، الهندسة الفضائية، ظواهر: الزمن، الضوء...) وغير ذلك مما لا يمكن ان تتوفر له شروط فيزيائية مادية. لذلك، يرى روني طوم ضرورة توسيع مفهوم التجريب ليشمل ما هو ذهني وذلك بالانفتاح على عنصر الخيال والتفكير. فالخيال الذهني، ممثلا بالعقل الرياضي، يتيح إمكانيات وتجارب ذهنية لا يمكن للتجربة المادية أو لأي جهاز آلي أن يعوضها. ولا تقل نتائج التجربة الذهنية أهمية ومصداقية عن نتائج التجربة المادية. في هذا الاتجاه، صار الخيال مصدر الفرضيات، ولا تستمد من ملاحظة الواقع. وبهذا المعنى يمكن الحديث عن منهج تجريبي معاصر ومنفتح. ويمكن بذلك تصور شكل من أشكال النظرية دون تبعية للتجربة.

مفهوم التجريب :

v المحور الثاني: العقلانية العلمية

بأي معنى يمكن الحديث عن عقلانية علمية؟ ما طبيعة العقل في الممارسة العلمية؟ ما الأسس التي يقوم عليها؟

ترتبط نشأة العقلانية العلمية بالعصور الحديثة والسعي إلى تجاوز المرحلة الوسطى التي كانت تخضع للمفاهيم اليونانية الأرسطية والتصورات اللاهوتية المسيحية¨. وقد تبلور هذا الانتقال مع الأطروحتين الديكارتية (العقلانية) والأطروحة التجريبية (جون لوك، دافيد هيوم...) واللتين توجتا بالمشروع النقدي الكانطي ( عقلانية نقدية تركيبية بين معطيات التجربة ومقولات العقل القبلية ).

ورغم ذلك بقي العقل في طابعه العام يمثل ذلك الجوهر الثابت والمنغلق على ذاته بوصفه ملكة منتجة للمعرفة، وباعتباره موجها بمجموعة من المسلمات والمبادئ القبلية التي اعتبرت خالدة ومطلقة وكونية:

لقد شكلت هذه المبادئ أسسا مطلقة وثابتة بواسطتها يتم قراءة معطيات الواقع وتحديد العلاقات الثابتة بين الأشياء والظواهر الطبيعية، ومن ثمة تكون هذه الظواهر خاضعة لجملة من الشروط الحتمية التي تتكرر لتحدث نفس النتائج.

- أطروحة باشلار: (انظر نص حوار العقل والتجربة)

إذا كان التصور هو الذي شكل أساس العقل العلمي الكلاسيكي، فإن ما شهدته العلوم من اكتشافات وتحولات وما نتج عنها من أزمات ابتداء من النصف II من القرن 19¨ قد أدى إلى نشوء صيغة جديدة، مرنة ومنفتحة للعقل، وبالتالي إلى نشأة عقلانية جديدة (العقلانية المعاصرة) لم يعد العقل فيها جوهرا مطلقا يتوفر على مبادئ قبلية مطلقة، بل صار أداة لإنتاج معرفة قابلة للنمو والتطور تطور عالم التجربة نفسه؛ كما أن التجربة لم تعد،كما تصورتها النزعة التجريبية، تتحكم في البناء النظري للعلم. في هذا السياق، احتلت مفاهيم النسبية، الاحتمال، الصدفة، اللايقين، الارتياب...احتلت الصدارة في أساليب التحليل العلمي.

هذا يعني ان العقل العلمي المعاصر أصبح عقلا نقديا مرنا وحركيا، قابلا لتوسيع تصوراته ومبادئه بالقدر الذي يجعله قادرا على الإحاطة بأكبر قدر ممكن من الوقائع، وهو ما يظهر بصفة خاصة في نشاط العقل الفيزيائي الذي أصبح عقلا رياضيا حرا، ينشىء مفاهيمه ويبدع أدواته من العقل الرياضي. ومن ثمة اتخذت العلاقة بين كل من العقل والتجربة صيغة جديدة أساسها الحوار والتفاعل بين العقل والواقع حيث لا وجود لنظرية علمية عقلية خالصة، ولا وجود لتجربة علمية مستقلة عن ذاتها. إن العقلانية العلمية المعاصرة هي عقلانية فلسفية تطبيقية تقوم على يقين مزدوج مشروط بحوار جدلي بين ما هو عقلي وما هو تجريبي (انظر نص باشلار : حوار العقل والتجربة).

¨ نظرية المعرفة : الإبستمولوجيا هي الدراسة الفلسفية النقدية للمعرفة العلمية، من حيث أسسها (عقل أو تجربة) ومناهجها (تجريبي أو فرضي- استنتاجي) وكذا من حيث قيمتها العلمية (قيمة مطلقة أو نسبية) وتسمى أيضا فلسفة العلوم. ومن أهم رموزها المعاصرين : الفيلسوف الفرنسي كاستون باشلار Gaston BACHELARD

¨ انظر نص : محمد أركون ص 73.

¨ من أمثلة هذه الاكتشافات : في الرياضيات : ظهور نظرية المجموعات

في الهندسة : ظهور الهندسات اللاأقليدية

في الفيزياء : فيزياء الذرة، نظرية النسبية حول الزمان والسرعة والضوء والعلاقة بين الطاقة والمادة، نظرية ميكانيكا الكم، قانون الارتياب لهايزنبورغ،...

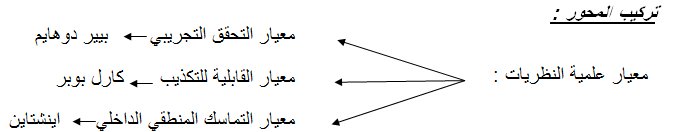

v المحورالثالث:معاييرعلميةالنظريات العلمية

إذا كانت النظرية نسقا يتم إنشاؤه عقليا بغرض تفسير الواقع عن طريق الربط بين عدد من النتائج ومبدأ عام يوحدها، فما معيار صلاحيتها وصدقها؟ هل يتحدد هذا المعيار في التماسك المنطقي لبنيتها الداخلية (مطابقتها للعقل)؟ أم يتحدد في الرجوع إلى مطابقتها للواقع التجريبي؟ أم أن قوة النظريات تكمن لا في تحققا التجريبي بل في قدرتها على اجتياز الاختبارات التي تستهدف تزييفها وهدمها ؟

- أطروحة بيير دوهيم

يرى بيير دوهيم (الاتجاه التجريبي الوضعي) ان النظرية العلمية في الفيزياء، لا تكون علمية إلا إذا كانت مبنية على المعطيات والقوانين التجريبية، فالمعيار الوحيد الذي يجب أن يقاس به صواب النظرية أو فسادها هو التجربة أو ما يسمى بمبدأ القابلية للتحقق التجريبي. وهو المبدأ الذي يحتل موقعا مركزيا في سائر العلوم التجريبية. فالتجربة، في هذه العلوم (وبالذات في الفيزياء) تشكل نقطة انطلاق النظرية (أي مصدرا لمعطياتها) وهي في نفس الوقت نقطة الوصول، إذ بواسطتها يتم التحقق من صدق وصلاحية الفرضيات أو كذبها.

- أطروحة كارل بوبر

إذا كان الاتجاه التجريبي الوضعي يرى في التحقق التجريبي معيارا واحدا ونهائيا للتحقيق في علمية النظرية وصلاحيتها؛ فإن هذا المعيار سينقلب إلى نقيضه على يد كارل بوبر، أي معيارا لتكذيبها وتزييفها.

ذلك أن الطابع التركيبي المعقد للنظريات العلمية يجعل من إمكانية التحقق من علميتها وصدقها أو كذبها أمرا متعذرا بواسطة التجريب. وعلى ذلك، يرى كارل بوبر أن معيار علمية نظرية ما ليس هو تحققها التجريبي الايجابيvérifiabilité ، بل قابليتها للتزييف أو التكذيب (falsifiabilité). ويقتضي إخضاع النظرية لاختبارات تجريبية منظمة وموجهة قصد تفنيدها.. وحتى لا يتم التشكيك في قيمة هذا المعيار، يشترط بوبر في تلك الاختبارات أن لا تتيح للنسق النظري إمكانيات الانفلات من التكذيب . فإذا وأمام صمدت النظرية ضد كل المحاولات الرامية لتزييفها واستطاعت اجتياز الامتحان من أجل البقاء، يتم قبولها وتمييزها كنظرية صادقة. بتعبير آخر، فالنظرية العلمية الصادقة هي تلك الأقدر مقاومة لعوامل الهدم والإبطال وليست تلك التي لها أكبر عدد من الشواهد التجريبية على صحتها.

- أطروحة اينشتاين

مع ظهور الفيزياء النظرية المعاصرة، أصبح للفيزياء طابع نظري- رياضي أكثر منه تجريبي مادي. ونتيجة لذلك، اتجهت العلاقة بين النظريات الفيزيائية والتجربة نحو الانفصال والحد من سلطة التجربة ووصايتها على النظريات.

في هذا الإطار، يرى ألبرت اينشتاين أن التجربة لم تعد منبع النظرية، فهذه الأخيرة يجب أن تكون إبداعا حرا للفكر البشري الخالص، تمتلك هامش استقلال معين عن التجربة. ويعني ذلك انه إذا كانت التجربة مرشدا في اختيار الفرضيات والمبادئ التي يتعين على النتائج أن تكون مطابقة لها، فإن للعقل الرياضي الدور الحاسم في إنشاء النظريات الفيزيائية ومنحها صلاحيتها العلمية، ويتضح ذلك في ربط تلك النتائج بالقوانين الرياضية من خلال الاستدلال المنطقي وإعطائها التناسق والانسجام والوحدة التي بدونها تفقد النظرية الفيزيائية قيمتها العلمية. وبذلك، أصبحت النظريات بمثابة إنشاءات وخطاطات رياضية وعقلية حرة قابلة للتعدد إلى ما لا نهاية، ولا تقاس علميتها إلا بمدى تماسكها المنطقي الداخلي.

المجزوءة الثانية : المعرفة

الباب الثاني : مسألة العلمية في العلوم الإنسانية

مقدمة :

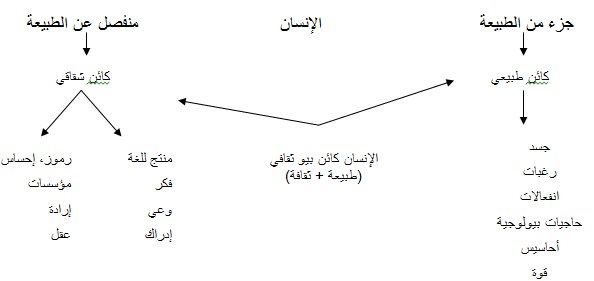

يشير مصطلح العلوم الإنسانية إلى معرفة التي تدرس الإنسان، وقد كان ميلادها تعبيرا عن رغبة الإنسان في معرفة ذاته وفهم حقيقته كظاهرة تتميز بالوعي والحرية والإرادة والرغبة... ومن الأكيد أن النشأة المتأخرة للعلوم الإنسانية بالمقارنة مع العلوم الطبيعي دلالة مثيرة في هذا الإطار فبعد أن تمت السيطرة على الطبيعة، ارتقى طموح الإنسان إلى فهم ذاته والتحكم فيها وفق تصور عقلاني علمي أثبت فعاليته في دراسة الطبيعة، فأغوى تطبيق النموذج الناجح الذي اعتمد مكتسبات العلم الحديث.

بناء الإشكالية :

إذا كان السؤال حول قابلية أشياء الطبيعة للمعرفة لا يطرح، فإن الأمر بالنسبة

للإنسان يكتسي طابعا خصوصيا من حيث أن الإنسان كائن ذو طبيعة مزدوجة.

![]()

![]()

![]()

عندما نجعل الإنسان بهذا المعنى المزدوج، موضوعا للمعرفة، نجعل من مفهوم العلوم الإنسانية مفهوما إشكاليا، وهو ما تعبر عنه الأسئلة التالية :

à ما مدى قابلية الإنسان للدراسة العلمية؟ هل يمكن أن يكون الإنسان ذاتا عارفة وموضوعا للمعرفة في الآن نفسه؟

à كيف يمكن للعلوم الإنسانية أن تعالج خصائص الظاهرة الإنسانية المتمثلة في الشمولية الذاتية والتكامل بين ما هو طبيعي وما هو ثقافي؟

يمكن تناول الإشكال المطروح من خلال المحاور التالية ؟

المحور الأول : موضعة الظاهرة الإنسانية : هذه الإشكالية تحددها التساؤلات التالية:

§ هل يمكن للإنسان أن يكون ذاتا للمعرفة وموضوعا لها في الآن نفسه؟

§ إلى أي حد يمكن موضعة الظاهرة الإنسانية؟ وبعبارة أخرى إلى أي حد يمكن تحويل الإنسان إلى موضوع للمعرفة ؟

§ هل تستطيع العلوم الإنسانية أن تفي بشرط الموضوعية في دراسة الظاهرة الإنسانية؟

§ ما هي العوائق التي تحول دون تأسيس معرفة موضوعية في العلوم الإنسانية؟

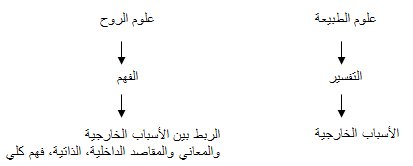

المحور الثاني : التفسير والفهم في العلوم الإنسانية : ومحاولة معالجة إشكالية المنهج الملائم لدراسة الظواهر الإنسانية :

à فما نوعية المناهج التي تتناسب وطبيعة الظاهرة الإنسانية ؟ هل هو منهج التفسير السببي الذي يفترض الحياد والموضوعية و الاستقلالية؟ أم هو منهج الفهم الذي يعطي أولوية للذات المتداخلة مع الموضوع؟

à وهل من الضروري دراسة الموضوعات الإنساني عن طريق محاكاة نموذج العلوم الطبيعية؟

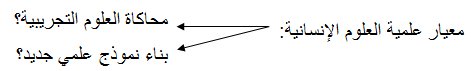

المحور الثالث : مسألة نموذجية العلوم التجريبية، وفي هذا المحور، نتساءل تحديدا:

à ما مدى صلاحية النموذج التجريبي في العلوم الإنسانية؟

à هل ما نسميه العلوم الإنسانية هو شكل معرفي من نفس طبيعة العلوم الطبيعية؟

à هل من المشروع أن نرد المعرفة في العلوم الإنسانية لنموذج أوحد ونهائي هو النموذج التجريبي الوضعي؟

المحور الأول : موضعة الظاهرة الإنسانية

نص الانطلاق :

يقول إميل دور كايم : "علينا أن نعتبر الظواهر الاجتماعية في ذاتها كظواهر مستقلة عن الذوات الواعية التي تتمثلها، علينا أن ندرسها من الخارج بوصفها أشياء خارج الذات وذلك لأنها تعطانا، من الخارج، باعتبارها أشياء"

من كتاب : "قواعد المنهج في علم الاجتماع".

شروط الدراسة الموضوعية للظاهرة الاجتماعية حسب النص :

à الفصل بين الذات والموضوع : استقلالية الذات عن الظاهرة.

à ضرورة اتخاذ موقف الحياد وعدم تدخل قيم الباحث في تحديد الموضوع والحكم عليه.

à الاعتماد على منهج وضعي مادي يقوم على الملاحظة والوصف والوقائع التجريبية

à البعد عن التفسير الميتافزيقي والفلسفي

à التمييز بين أحكام القيمة المسبقة والأحكام العلمية ذات الصلاحية الكونية والكلية.

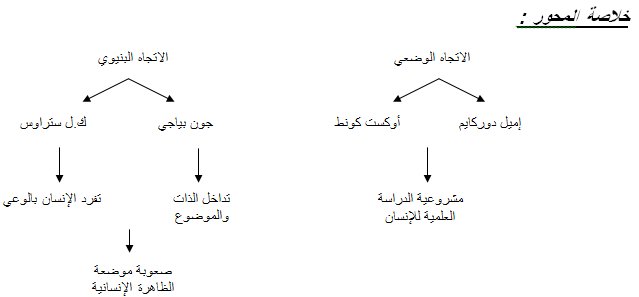

i تركيب : يندرج هذا الموقف ضمن الاتجاه الوضعي في العلوم الإنسانية والذي يرى إمكانية دراسة الظاهرة الإنسانية على غرار الظاهرة الطبيعية، أي التعامل معها كموضوعات قائمة بذاتها مستقلة عن إرادة الذات الواعية وتشترك معها في كونها تقبل التجريب والقياس والترييض والخضوع لقوانين حتمية.

i سؤال : إذا كان المنهج التجريبي أثبت نجاحه في العلوم الطبيعية والتجريبية، فإلى أي حد يمكن للعلوم الانسانية أن تفي بنفس القواعد في دراسة الإنسان ؟

واجه الاتجاه الوضعي (دوركايم، أوكست كونط) عدة انتقادات تصب كلها في اتجاه إثارة جملة من المشكلات التي تعترض موضعة الظاهرة الإنسانية، وعلى رأسها مشكلة التداخل ين الذات والموضوع.

وفي هذا السياق تندرج محاولة جون بياجي (1856-1917) للكشف عن العوائق التي تحول دون تأسيس معرفة موضوعية بالظاهرة الإنسانية.

v تحليل نص بياجيه:

§ المفاهيم : الذات : Sujet

الموضوع : Objet

التمركز الذاتي

§ الأطروحة : يرى بياجيه أن التداخل بين الذات والموضوع في العلوم الإنسانية تجعل كل موضعة بالمعنى التجريبي، صعبة التحقق إن لم تكن مستحيلة.

§ تحليل الأطروحة :

تكتسي العلاقة / الثنائية : "ذات – موضوع" في العلوم الإنسانية وضعا معقدا : فالإنسان هو الدارس، هو أيضا موضوع الدراسة، ومن الصعوبات التي تطرحها هذه الوضعية أمام الدراسة الموضوعية :

§ استحضار الملاحظ لأحكام قيمة ذاتية قبلية وانطلاقة من رؤيته الخاصة.

§ انتماء العالم للواقع الذي يدرس (العالم جزء من الظاهرة)

§ الالتزام بمواقف إيديولوجية مضمرة ومتباينة.

§ اعتقاد الملاحظ في معرفته الحدسية بالواقع.

i نتيجة : ينتج عن هذا الوضع صعوبة تحقيق الموضوعية التي تعتبر أساسا لعلمية وموضوعية العلوم الحقة بالإضافة إلى عائق التداخل بين الذات والموضوع؛ تطرح خصوصية الظاهرة الإنسانية عائق آخر.

v أطروحة كلود ليفي ستراوس :

يرى كلود ليفي ستراوس أن الوعي من حيث هو جوهر خصوصية الإنسان، يشكل عائقا أمام كل : محاولة لموضعته. إن الإنسان ذات تتميز بالوعي لذاتها، فضلا عن الحرية والرغبة والفكر والإحساس وبحكم ذلك، فكل محاولة لدراسته كموضوع تعترضها بعض الإشكاليات التي يمكن تلخيصها في ما يلي :

§ الظاهرة الملاحظة قد يصدر عنها تحولات فإذا شعرت أنها موضوع التجربة فستغير من أنماط سلوكاتها، وهو ما ينجم عنه تغير في مسار التجربة بطريقة غير مرئية.

§ دراسة الإنسان كموضوع يؤدي إلى إهمال الجوانب التي تحدد إنسانيته وإقصائها، وعلى رأسها الوعي بالذات والحرية والرغبة والإرادة...

§ صعوبة إخضاع الظاهرة الإنسانية للتجريب

§ اختزال الإنسان في بعد أحادي هو البعد المادي وإفقاره من تفرده وتميزه.

إن الصعوبات السالفة الذكر التي تعترض موضعة الظاهرة الإنسانية لا تعني أن الإنسان يستعصي على الملاحظة العلمية وأنه يقع خارج كل دراسة علمية موضوعية، حث إن العلوم الإنسانية قد حققت نجاحات وراكمت نتائج هامة في دراسة الظواهر الإنسانية النفسية والاجتماعية إلا أن ذلك لا يعني أن المنهج الوضعي هو الكفيل بدراسة الإنسان دراسة شمولية ومتوازنة بدليل إقصائه لإنسانية الإنسان، مما يطرح السؤال حول تجديد المنهج في العلوم الإنسانية.

المحور الثاني : التفسير والفهم في لعلوم الإنسانية :

إذا كان التفسير هو العملية التي يسعى العقل بواسطتها إلى استنتاج العلاقات السببية الثابتة بين الظواهر وإلى ضبط قوانين وقواعد اشتغالها في اتجاه التنبؤ بها، وانطلاقا من نجاح المنهج التفسيري، في العلوم الحقة، فهل يمكن القول بإمكانية التفسير، بذلك المعنى في العلوم الإنسانية؟

v أطروحة ستراوس :

يرى ك.ل ستراوس انه بينما حققت العلوم الحقة تقدما بفضل عمليتي التفسير والتنبؤ، فإن وضع العلوم الإنسانية لازال في وضعية ابستمولوجية حرجة تلزمها أن تظل بين التفسير والتنبؤ. وذلك لأن موضوعها يستعصي على التعريف العلمي الدقيق الذي يسمح بتفسير الظاهرة المحددة، فضلا على أنها اكتفت بتعبيرات فضفاضة وتقريبية، مما يجعل تنبؤاتها غير أكيدة.

من هنا، فإن هذه العلوم محكومة إما ب :

§ أن تحدد موضوعها بشكل دقيق كالعلوم الحقة، فتفقره من خصوصيته التي تفرده، وآنذاك يمكنها أن تفسره وتتنبأ بظواهره بيقين تام.

§ أو أن تحافظ على خصوصيته، فتبقى في نصف الطريق بين التفسير والتنبؤ، أي بين المعرفة الخالصة من جهة، والفعالية العملية (= المنفعة) من جهة أخرى.

v أطروحة فلهام دلتاي:

واجه دلتاي مشكلة المنهج في العلوم الإنسانية باقتراحه التمييز بين العلوم الطبيعية الحقة والعلوم الإنسانية التي يسميها علوم روحيا. ولهذا التمييز دلالة عامة تكمن في أن العلوم الروحية لها الحق في أن تتخذ منهجا خاصا بها ومستقلا عن منهج التفسير الذي تقوم عليه العلوم الحقة.

فإذا كانت العلوم الإنسانية تتمايز عن لعلوم الحقة من حيث موضوعها؛ حيث تدرس موضوعا حيا وداخليا ومعطى بشكل كلي يتداخل فيه ماهو نفسي بما هو اجتماعي وتاريخي... وما هو خارجي مادي بما هو روحي؛ فإن هنا التمايز يفرض نفسه على مستوى المنهج؛ ذلك أن منهج التفسير لا يلائم الظاهرة الإنسانية كونه يعجز عن النفاذ إلى أعماق التجارب الإنسانية بما هي تجارب حيوية ومعيشة. من هنا يرى دلتاي أن المنهج الملائم لدراسة الإنسان ككائن حي مفكر وخلاق، ومنتج للمعنى، هو منهج الفهم والتأويل، وهو منهج لا يهتم بتطبيق قواعد علمية محددة لمعرفة الظاهرة معرفة خارجية (معرفة الأسباب)، بل هو نشاط عقلي يقوم على :

§ النظر إلى الأفعال الإنسانية كتجارب معيشة لها مقصد ودلالة.

§ تجاوز أسباب الأفعال الإنسانية والوقوف على معانيها ومقاصدها : الربط بين ما هو داخلي وما هو خارجي.

§ الانفتاح على أكثر من تأويل ومعنى، رفض أي معرفة مغلقة ومطلقة (حتمية).

i وبهذا يرفض دلتاي هيمنة العلوم الحقة والطبيعة القائمة على التفسير والتجريب على العلوم الإنسانية.

لكن هل يعني هذا الرفض عدم قابلية العلوم الحقة التجريبية للتكييف مع خصوصية الظاهرة الإنسانية؟ وإلى أي حد يمكن محاكاة نموذج العلوم التجريبية؟ وباختصار ما هو نموذج العلمية الذي ينبغي أن تتخذه العلوم الإنسانية؟

![]()

![]()

المحور الثالث : نموذجية العلوم التجريبية

دراسة نص: العلمية المشروطة :

يرسم هذا النص معالم تصور جديد لمفهوم العلمية، مغاير لذلك السائد في العلوم الحقة التجريبية.

![]()

![]()

![]()

لا ينبغي اعتبار تداخل الذات والموضوع أمرا سلبيا في العلوم الإنسانية (الأنثربولوجيا مثلا)، بل هو مناسبة لتكييف المنهج التجريبي مع خصوصية الظاهرة الإنسانية ؛ لا سيما وأن تدخل الذات في المعرفة صار واقعا ابستمولوجيا ثابتا أكدته نتائج العلوم الفيزيائية المعاصرة.

v أطروحة إدغار موران، انظر النص

في نفس السياق، يرى "إ. موران" وانطلاقا من تمييزه بين نمطين من السوسيولوجيا (علمية وإنشائية) يرى أن الصلاحية الابستمولوجية لنموذج العلوم التجريبية (الفيزياء أساسا) تبقى محدودة بفعل تدخل الذات في تمثل الموضوع.

وهكذا، ففي السوسيولوجيا الإنشائية، تكتسب الذات دورا مركزيا في تشكيل لمعرفة وإعادة بناء الظاهرة السوسيولوجية وفهمها.

![]()

مجزوءة المعرفة

الباب الثالث : الحقيقة

تقديم :

يتحدد موضوع "الحقيقة" بوصفه محور البحث في التفكير الفلسفي الذي يقدم نفسه منذ نشأته (في القرن السادس ق.م) على أنه الخطاب الذي يؤدي إلى إدراك الحقيقة، ومنذ اللحظة اليونانية تحددت قيمة الفلسفة في كونها أداة البحث عن الحقيقة الذاتية للأشياء، أي عللها وماهياتها وجواهرها الثابتة والكلية، وذلك بالاستناد إلى العقل أو اللوغوس الذي رفع إلى مقام المبدأ المؤسس للوجود.

من هنا إذن يكتسب الموضوع قيمته وأهميته. وتزداد تلك الأهمية عند استحضار فترات الحقيقة بالإنسان؛ ذلك أن الإنسان هو الكائن الوحيد القادر على إنتاج وإدراك الحقيقة وتداولها، وذلك ما يرفعه إلى مقام أسمى الموجودات.

وضعية الانطلاق :

تبدو "الحقيقة" "Vérité" واحدة من حيث أنها غاية كل مجهود للمعرفة، وكل سلوك عملي (أخلاقي تحديدا) بصفة عامة؛ غير أنها تأخذ تعبيرات وأوجها متعددة؛ فهي إما عقلية أو حدسية أو حسية، فطرية أو خارجية، ذاتية أو موضوعية؛ فضلا عن تعددها بتعدد المعارف والخطابات الحاملة لها (الدين، العلم، التاريخ، الفلسفة، الفن، الشعر، الأسطورة...).

هذا التوتر بين وحدة مفهوم الحقيقة وتعدد أوجهها يجعل من الضروري تحديد وسائل للتمييز بين الحقيقة وأضدادها، بين الصدق والكذب وذلك في أفق بناء الحقيقة التي تستجيب لمطلبي الكونية والضرورة، وتصلح لأن تكون أرضية للتفاهم والحوار، بعيدا عن دوائر الانغلاق والأحادية. وذلك بالذات ما يهم الانشغال الفلسفي بمفهوم الحقيقة.

إن القيام بذلك، سيضعنا في قلب نسيج من المفاهيم المتقابلة والثنائيات : كالحقيقة واليقين والبرهان والواقع والعقل والمطلق والنسبي والمتغير والواحد والرأي والمنفعة والوهم ... الخ.

المحاور والإشكاليات : يؤدي التوتر بين المفاهيم السابقة إلى عدة إشكاليات، نحصر منها ما يلي :

I- الحقيقة والرأي : هل تنفصل الحقيقة عن الرأي؟ أم أن الرأي جزء من الحقيقة ومصدر من مصادر تشكيلها؟ بعبارة أخرى، هل يمكن التعرف على الحقيقة عبر الرأي؟

II- معايير الحقيقة : ما معيار التمييز بين الحقيقة وأضدادها من وهم وخطأ ونسيان؟ ما الذي يجعلنا نحكم على أن ما نحن بإزائه من أحكام وقضايا هو الحقيقة؟

III- الحقيقة بوصفها قيمة : من أين تستمد الحقيقة قيمتها؟ لماذا البحث عن الحقيقة؟

لماذا نعتبر الحقيقة أمرا مطلوبا وغاية مرغوبة؟هل لذاتها أو لمصلحة ما ؟ ألا يمكن للفكر البشري أن ينفصل عن الحقيقة؟ هل ثمة حقيقة أصلا؟ أم مجرد أقنعة وأوهام متواطأ عليها لضمان استمرار حياة الكائن الإنساني؟

المحور الأول : الحقيقة والرأي

تذكير بالإشكال : ما العلاقة بين الحقيقة والرأي؟

تعريف الرأي : اعتقاد ذهني ناتج عن معرفة انطباعية تؤدي إلى قبول قول معين وتداوله على أنه قول صحيح.

يوصف الرأي عادة بما يلي:

§ أنه معرفة مرتبطة بالمحسوس والتجربة

§ أنه جزئي متغير

§ أنه يفتقد للبرهان اليقيني، ظني

§ معطى جاهز وانطباعي

§ يستمد قوته من تداوليته: شيوعه بين الجمهور

تنطبق هذه الخصائص على الرأي بالمعنى اليوناني، أي الدوكسا= Doxa والى هذا المعنى يعود أصل التعارض بين الرأي والحقيقة، يوصف الحكم بأنه حقيقي إذا كان :

|

- يقينا لا يحتمل الظن–––– برهاني |

|

مثال للقضية الحقيقية : |

|

- عقليا، ناتجا عن التأمل الخالص |

|

- كل إنسان فان |

|

- مبنيا، إما بالاستنباط أو بالاستقراء |

|

- سقراط إنسان |

|

- متعاليا عن المحسوس –––– مجردا |

|

- إذن : "سقراط فان" |

|

- كليا، يشمل عموم أجزاء الجنس |

|

|

النتيجة : هناك تعارض مبدئي بين خصائص الحقيقة وخصائص الرأي. وهو ما دفع الفلسفة اليونانية إلى الفصل الجذري بينهما. ويتخذ هذا التعارض الحيز الاكبر في الأطروحة الأفلاطونية، التي تمثل البداية التأسيسية للفلسفة العقلانية (انظر أسطورة الكهف).

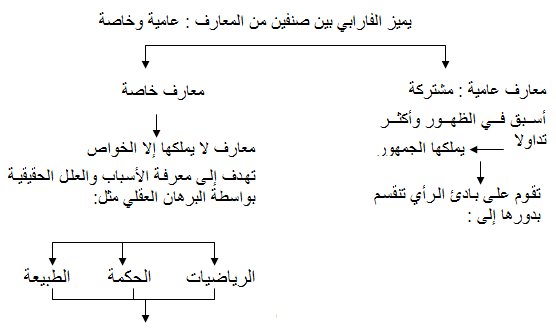

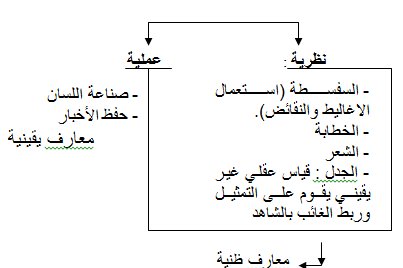

v أطروحة الفارابي :

![]()

![]()

![]()

![]()

![]() يرى

الفارابي أن المعارف التي تقوم على مجرد بادئ الرأي، وهي معارف عامية متداولة بين

الجمهور من عامة الناس، لا تعبر عن الحقيقة و قاصرة عن بلوغها، لأن الرأي الذي تركن

إليه يكون ظنيا ومصدره هو الانطباعات والشهادات الحسية وما هو مألوف وشائع. من هنا،

يرى الفارابي أن البحث عن حقائق الأشياء يتطلب التخلي عن تلك المعارف، والأخذ بدل

ذلك بالطرق العقلية البرهانية الخاصة لأنها هي الطرق الجديرة ببلوغ اليقين والمؤدية

إليه على نحو ما هو موجود في العلوم الرياضية والطبيعية. وبهذا، يندرج الفارابي في

إطار التقليد الذي سار عليه فلاسفة اليونان منذ أفلاطون وسقراط اللذين اعتبر أن

بلوغ الحقيقة مشروط بالتخلي عن المألوف والسائد والمشترك، وبالتحرر من قيود العالم

الحسي (عالم الكهف).

يرى

الفارابي أن المعارف التي تقوم على مجرد بادئ الرأي، وهي معارف عامية متداولة بين

الجمهور من عامة الناس، لا تعبر عن الحقيقة و قاصرة عن بلوغها، لأن الرأي الذي تركن

إليه يكون ظنيا ومصدره هو الانطباعات والشهادات الحسية وما هو مألوف وشائع. من هنا،

يرى الفارابي أن البحث عن حقائق الأشياء يتطلب التخلي عن تلك المعارف، والأخذ بدل

ذلك بالطرق العقلية البرهانية الخاصة لأنها هي الطرق الجديرة ببلوغ اليقين والمؤدية

إليه على نحو ما هو موجود في العلوم الرياضية والطبيعية. وبهذا، يندرج الفارابي في

إطار التقليد الذي سار عليه فلاسفة اليونان منذ أفلاطون وسقراط اللذين اعتبر أن

بلوغ الحقيقة مشروط بالتخلي عن المألوف والسائد والمشترك، وبالتحرر من قيود العالم

الحسي (عالم الكهف).

v الأطروحة المعارضة : ليبنتز

يرى ليبنتز في سياق فحصه لطبيعة نشاط الفهم عند الإنسان، أن الرأي يمكن أن يكون مصدرا من مصادر الفهم والإدراك. إن الرأي على الرغم من طابعه الاحتمالي له دور أساسي في مجال المعرفة إذ يؤدي الانفتاح عليه إلى توسيع دائرة نشاط العقل البشري وتطوير إمكانيات البحث عن الحقيقة. وهو الأمر الذي يمكن القيام به في العلوم الإنسانية (التاريخ) لا بل حتى العلوم التي تقدم نفسها على أنها برهانية وعلى رأسها علم المنطق الذي لا تسعف قواعده دائما على الحكم بشكل قطعي، مما يطرح إمكانية الاعتماد على الاحتمال كبديل معقول.

أما الاكتفاء بما هو يقيني خالص فإنه سيفضي إلى إسقاط العديد من المعارف وإلى تضييق دائرة النشاط المعرفي الإنساني.

والحال أن ما يقدم على انه حقيقة يقينية تبين من خلال علم تاريخ الأفكار، أنه مجرد رأي يتمتع بسلطة وفرت له أسباب الرسوخ والتداول.

تركيب المحور :

يمكن النظر إلى مسالة الحقيقة والرأي من زوايتين :

§ الرأي كعائق للحقيقة وبالتالي ضرورة الفصل بينه وبين الحقيقة

§ الرأي كمصدر من مصادر الحقيقة وبالتالي ضرورة الانفتاح عليه في المعرفة.

والحاصل أن الابستومولوجيا والفلسفة المعاصرة قد نحت إلى الاتجاه الثاني، إذ تعتبر أن الحقائق مجرد أخطاء وآراء تم تصحيحها.

المحور الثاني : معايير الحقيقة

المعيار هو المقياس أو القاعدة التي نستعملها للتمييز بين الأشياء (مادي ) أو الأفكار والقيم (معنوي) أو الأفعال والتصرفات (عملي).

وفي مجال الحقيقة، البحث عن معيار التمييز بين الصدق و الكذب، وبين الصواب والخطأ في ما تأتلف منه المعارف والأفكار من قضايا وأحكام.

فمن أين تستمد القضايا صدقها؟ متى تطابق قضية ما "الحقيقة"؟

v ديكارت واسبينوزا : معيار البداهة والوضوح الذاتي

· تعريف البداهة : توصف قضايا معينة بأنها بديهية إذا كانت أولية بسيطة (غير مركبة) وواضحة بذاتها تتجلى للذهن على نحو واضح ومتميز ويدركها حدسيا دون وسائط عقلية (برهان) أو تجريبية.

· تعريف الحدس : إدراك فطري مباشر يتم دفعة واحد فجائية غير منتظرة، دون الالتجاء لأية واسطة بين المدرك والموضوع المدرك، والحدس يختلف عن التحليل والتمثل الذي يقوم على الاتصال غير المباشر بالموضوع المدرك.

· الاستنباط : إدراك غير مباشر بالأشياء يقوم على الاستدلال وتركيب القضايا وفق قواعد منهجية.

انطلاقا من ممارسته للشك في كل معرفة يكون مصدرها الحواس أو الوسط الخارجي، انتهى ديكارت إلى استخلاص معيار اليقين في المعرفة: فلا يكون حقيقا إلا ما أدركه العقل بالحدس أولا، وكان بديهيا وواضحا بذاته، أو عن طريق الاستنباط وكلاهما متكاملان ويقودان إلى الحقيقة.

إن الحقيقة إذن تحمل دليلها في ذاتها، وبحسب عبارة اسبينوزا : "الحقيقة معيار ذاتها كالنور يعرف ذاته وبه يعرف الظلام" وهي لا تحتاج إلى معيار خارجي لإثباتها، بل هي تشير إلى نفسها بنفسها وتوضح نفسها.

v أطروحة ليبنتز : نقد معيار البداهة :

يبني ليبنز تصوره للحقيقة على نقد معيار البداهة والوضوح لدى ديكارت، ويرى في هذا الإطار أن الحقيقة ليست موضع إدراك حدسي أو يقيني ذاتي، مؤكدا في المقابل على أن القضية – على اعتبار أنها ذات أساس احتمالي – لا تكون حقيقيي وصادقة إلا إذا خضعت للبرهان المنطقي الذي يؤكد أنها خالية من التناقض المنطقي في صورتها وأنها سليمة في مادتها.

v أطروحة كانط : انظر النص

أطروحة النص : صعوبة بلورة معيار كوني يشمل مادة الحقيقة وصورتها في آن واحد.

التحليل : إذا كانت الحقيقة هي مطابقة المعرفة لموضوعها، أي مطابقة الفكر للواقع، فهذا يعني أن حقيقة المعرفة تتوقف على محتواها والذي لا يمكن إخضاعه لمعيار كلي، لان الحقيقة تختلف باختلاف موضوع المعرفة، وبالتالي باختلاف الخطابات والمعارف، وحتى إن وجد هذا المعيار الكوني فإنه لا يتعلق إلا بصورة الحقيقة، أي بنيتها وتركيبها وشكلها، بمعزل عن محتواها، ويتمثل هذا المعيار في مطابقة الحقيقة للقواعد الصورية كما أنشاها المنطق الصوري الأرسطي، وعلى أساس هذه القواعد نقيم الانسجام بين المعارف أمام تعذر إيجاد معيار كوني للحقيقة يشمل صورتها ومادتها معا.

وهذه القواعد هي : الخلو من التناقض المنطقي ومطابقة الواقع لبنية العقل ونظامه القبلي (المقولات).

المحور الثالث : الحقيقة بوصفها قيمة

لماذا تمثل الحقيقة قيمة مرغوبة فيها؟ ما الذي يجعل للحقيقة قيمة تجعل الناس يسعون نحوها لبلوغها ونيلها؟

v الأطروحة اليونانية :

يعتبر التصور اليوناني الحقيقة كقيمة نظرية وأخلاقية.

فهي قيمة نظرية باعتبارها مقصودة لذاتها وهكذا نجد أرسطو يعتبر الفلسفة الأولى بحثا عن المعرفة من اجل المعرفة (علم الوجود بما هو موجود) أي بحثا عن الحقيقة الخالصة، لذلك فهي أشرف من المعارف ذات الغايات العملية.

وهي ذات قيمة أخلاقية، كونها تستهدف تحقيق فضيلة النفس واستكمال إنسانية الإنسان (الإنسان الفاضل) وفي هذا السياق، يرى سقراط وأفلاطون أن أقوى مظاهر الفضيلة هو استخدام العقل وعدم الانسياق وراء كل ما يشل حركته (كالعواطف والأهواء).

v أطروحة كانط :

لا يبارح التصور الكانطي للحقيقة أرضية الفلسفة اليونانية، إذ يعتبر بدوره أن الحقيقة غاية في ذاتها، وبوصفها كذلك فهي مطلب واجب وضرورة كونية ومطلقة " تسير في جميع الظروف والملابسات" وليست حكرا على احد أو فئة دون أخرى، يقول كانط : "من مقتضيات العقل المقدسة والضرورية انه ينبغي على الإنسان أن يكون صادقا في أقواله" حتى وان أساءت الحقيقة للذات أو للغير. ويعتبر الكذب في المقابل رذيلة يكون مرتكبها مخلا بالواجب الأخلاقي المطلق لأنه بمثابة إساءة للإنسانية جمعاء.

v التصور البراكماتي (النفعي) وليام جيمس :

ينظر وليام جيمس إلى الحقيقة كقيمة عملية، فهي بمثابة وسيلة لتحقيق المنفعة، وما الأفكار إلا أدوات للعمل والانجاز ولا تكتسب صلاحيتها في ذاتها، بل في بقدر ما تكون مطابقة للمصلحة وتسمح بالتأثيرات في الواقع وتغييره في الاتجاه الذي يحقق المردودية والمنفعة من وراء النشاط الإنساني.

v أطروحة فريدريك نتشه :

إذا كان الموقف الفلسفي التقليدي (منذ اليونان حتى كانط وهيغل) قد حاول فهم تاريخ الفكر على أنه بحث عن الحقيقة؛ فإن نتشه في مقابل ذلك كله يرى أن تاريخ الفكر والفلسفة ليس إلا تاريخا للوهم و الخطأ، على أن الوهم أخطر من الخطأ لأنه يصعب اكتشافه بسهولة نظرا لما يحققه من الرغبات الحيوية والنفسية للكائن.

وقد تركز النقد الجذري (الجينيالوجي) عند نتشه على تفكيك أصل الحقيقة وجوهرها البدئي وذلك من النواحي التالية :

§ الحقائق مجرد أوهام ومجازات وأقنعة نسينا أنها كذلك لكثرة استعمالها وتداولها كالقطع النقدية التي تمحي بصماتها فتصير معدنا لا غير.

§ إن ما نعتبره حقائق هو مجرد وسائل متوطإ عليها ملزمة لحفظ الحياة وجلب الفائدة وضمان شروط البقاء و السلم : (القيم الأخلاقية مثلا كالعدالة والصبر والتسامح.. مجرد شعارات تعويضية وهمية يثبت بها الضعفاء والعبيد كما يسميهم "نتشه" لدفع تسلط الأقوياء) وبالتالي فتلك القيم هي من أكثر مظاهر الانحطاط والعدمية التي أصابت الإنسانية. ويجب لذلك طلب كل ما يزيدنا قوة (إرادة القوة هي القيمة الإنسانية جدا التي يتحقق بها الإنسان الأعلى عند نتشه).

إذا كان العقل البشري يدعي إمكان الوصول إلى الحقيقة المطلقة والموضوعية، فان ما عرفه ليس سوى حقائق وهمية وأخطاء قاتلة وزائفة ومقلوبة.

تركيب المجزوءة :

ما المعرفـة ؟

يصعب وضع تحديد جامع لمفهوم المعرفة؛ غير أنه يمكن القول أنها مثلت النشاط الأبرز الذي تم تمييز الإنسان الحديث به، ومن ثمة شكلت المعلم الذي حدد علاقته بالطبيعة من حوله.

يفترض تناول موضوع المعرفة تداخل عدة أبعاد ومستويات يتحاذب فيها العقلي بالواقعي، والنظري بالتجريبي، الحتمي بالنسبي،الحقيقة باللاحقيقة، الذاتي بالموضوعي.

v محددات المعرفة العلمية :

تتحدد المعرفة العلمية من زاويتين : العقل والواقع

فالمعرفة من الزاوية الأولى، هي معرفة عقلية بالأساس، يأخذ فيها العقل دوره كمصدر أساسي في صياغة الفروض وتوجيه الأسئلة وبناء المفاهيم و إبداع النظريات التي يستطيع أن يتأكد من صحتها في الذهن بالنظر إلى مطابقتها لقواعده. فهو معيار لاختبار صحة النظريات والحقائق بفضل ما يتوفر عليه من أفكار ومقولات وقواعد قبلية. وهنا تكون المعطيات التجريبية تابعة للعقل.

يمكن النظر إلى المعرفة من الزاوية الثانية لكونها نشاط يستهدف أصلا تفسير الواقع، لذلك تتحدد المعرفة من هذه الزاوية في كونها ممارسة مادية تجريبية يتم بمقتضاها تخطيط العلاقات العامة التي تحكم الظواهر الطبيعية. وهذا ما يعني أن العقل في المعرفة ليس معزولا عن الواقع ومكتفيا بذاته، بل متفاعلا مع المعطيات التجريبية، وهنا تصبح المطابقة للواقع هي ما يمنح المصداقية للمعرفة العلمية.

i لا يمكن فهم عمل العلم وإدراك قيمته الابستمولوجية إلا في ضوء العلاقة الجدلية بين العقل والواقع ؛ فلم يعد الواقع هو الذي يتحكم في زمام العلم (التجريبية الساذجة) كما لم يعد العقل مصدرا مغلقا للعلم (العقلانية الوثوقية المغلقة).

v محددات المعرفة في العلوم الإنسانية :

تتحدد العلوم الإنسانية من زاويتين : موضوعية وذاتية

تبدو العلوم الإنسانية موضوعيا شبيهة بالعلوم الحقة، إذ تطلب بدورها الفصل بين الذات والموضوع في دراسة الظاهرة الإنسانية وتأخذ بمنهج التفسير الذي يعنى بالربط السببي المنتظم بين الظواهر والسلوكات الإنسانية مقتفية بذلك نموذج العلوم التجريبية.

يصعب، من جهة ثانية وضع خط فاصل بين الذاتي والموضوعي بصفة حاسمة، فالذات ملازمة للمعرفة الإنسانية، لا بل للمعرفة العلمية أيضا، فالدارس هو جزء من الموضوع المدروس، مما يجعل هذه العلوم مطالبة بإبداع مناهج تراعي خصوصية المعطى الإنساني، بحيث تقوم على الفهم والتأويل الدلالي والقيمي.

i تتمظهر الحقيقة في الزاوية الأولى، بمظهر موضوعي محايد خالية من الذات، فيما تأخذ طابعا ذاتيا في الزاوية الثانية. ويمكن التركيب بين مفهومي الذات والموضوع بما ينتج نموذجية علمية مشروطة بهذا التدخل في العلوم الإنسانية.

الثانوية التأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

| Nos points forts : un lycée modèle | Par Enseignant |

| Article : une journée pour la pédagogie | Par Enseignant |

| Article : le respect de l'autre | Par Enseignant |

| J'aime mon lycée : comment rendre la vie agréable au lycée | Par Enseignant |

| Article : la journée internationale de l'environnement | Par Enseignant |

|

|

|