لتأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

مادة الفلسفة

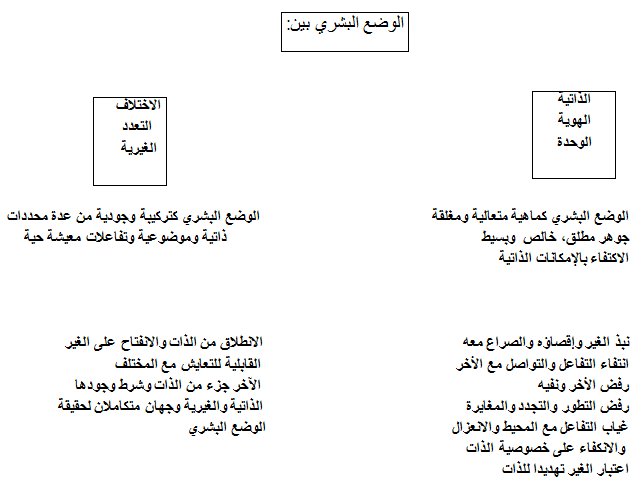

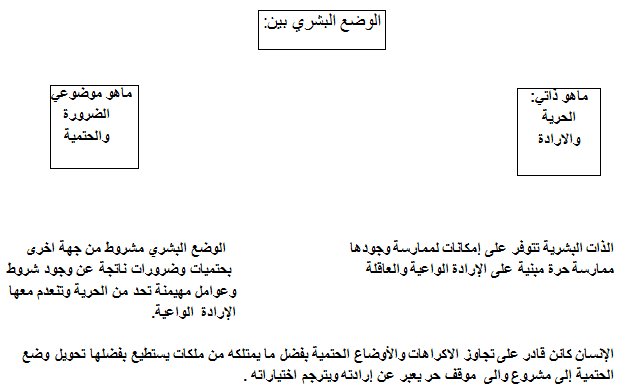

الوضع البشري

الباب الثاني: الغـــير

" أكبر عقاب لي.. أن أعيش وحيدا في الجنة" مالبرانش

تقديــــم

لقد سبقت الإشارة إلى أن الفرد البشري من حيث هو شخص يملك مجموعة من الملكات والمقومات الذاتية التي تمده بهوية شخصية وتبرز مكانته وقيمته وتحدد وضعه البشري كذات حرة، مفكرة وواعية بذاتها وبأبعاد وإمكانيات وجودها. غير أن ذلك لا يعني أن الإنسان ذات فردية معزولة مكتفية بما لديها من مقومات، فبحكم وجوده ضمن وسط اجتماعي تتجاذبه التأثيرات وتحيط به أشكال لا حصر لها من مظاهر التواصل والتفاعل، فإنه يجد نفسه بحاجة إلى الدخول في نسق العلاقات التواصلية مع ذوات أخرى تضفي على وضعه الوجودي أبعادا جديدة. إن الشخص يحتاج إلى الغير ليحقق ذاته ووجوده، باعتبار هذا الغير شبيه بالشخص من حيث المقومات الإنسانية ( العقل ، التفكير، الوعي، الإرادة، الحرية،...) ومخالف له من حيث الخصوصيات الثقافية والاجتماعية ( اللغة، الدين، التقاليد...)

لنتأمل الوضعية التالية:

في حياتنا اليومية يحضر الغير بقوة حتى لو لم نكن واعين بذلك: فسلوك الإنسان مثل الحب او الحياء او الخجل او العداء او الكراهية ...وغيرها من التجارب المعيشة تفترض حضور/ وجود آخر شبيه لنا، ولكنه في نفس الوقت يختلف عنا.

← تطرح الوضعية أعلاه ثنائية : تشابه/ اختلاف؛ وعلى أساس هذه الثنائية ينبني التعريف الفلسفي للغير :

" الغير هو الأنا الآخرالذي ليس أنا " ج.ب سارتر.

فالغير هو في صميمه ذات مثلنا تمتلك وعيا وتفكيرا واستقلالا وتمثلا، لكن الاختلاف يدخل كعنصر سلب ويخلق هوة وتباعدا يجعل الآخر أشبه بموضوع. وهذا ما يطرح المفارقات التالية:

- وجود الغير: ضروري/ ممكن أو مستحيل (منعدم)

- معرفة الغير: ذات / موضوع

- العلاقة مع الغير: تعايش / صراع

الإشكالية العامة لموضوع الغير:

مــــــــــا الغير؟

كيف يتحدد الوضع البشري للشخص في علاقته بالغير؟

المحــــورالأول: وجــــود الغيـــر

- ما حقيقة وجود الغير بالنسبة لوجود الأنا؟ هل هي حقيقة يقينية على نحو حقيقة وجود الأنا؟ أم مجرد فكرة محتملة وجائزة ؟

- كيف يتحدد وجود الغير؟ هل وجود الغير ضروري لوجود الأنا وتحقيق وعيها بذاتها ؟ أم أن الأنا مكتفية بذاتها ومستقلة، وبالتالي تحقق وجودها وتعي ذاتها بمعزل عن الغير ؟

تجدر الإشارة بداية إلى أن "الغير" كإشكالية فلسفية لم تنشأ إلا أواخر الفلسفة الحديثة لاسيما مع فلسفة الألماني فريدريك هيغل في القرن 18، وقبل ذلك، لم تتبلور عناصرها النظرية والإشكالية مع الفلسفات السابقة لأسباب متعددة.

فبالنسبة للفلسفة اليونانية، يرجع غياب إشكالية الغير إلى هيمنة القضايا الوجودية والأنطولوجية على الفكر الفلسفي عند الإغريق والذي بلور مفهوم الهو-الهو الذي ينفي المغايرة والاختلاف والغيرية، فالمختلف الوحيد عن الذات هو العالم باعتباره موضوعا، ومن تم لم ينشأ في الفلسفة اليونانية مفهوم الغير بوصفه أنا آخر أو ذاتا أخرى؛ ( هذا فضلا عن أسباب وعوامل أخرى نفسية وسوسيو ثقافية كالانغلاق ونزعة التمركز حول الذات اليونانية).

- أما في فجر العصور الحديثة، فإن فلسفة ديكارت، قد عملت علة تكريس نزعة ذاتية مطلقة ومنغلقة تؤكد على استقلالية الذات وانفصالها عن الغير في وعيها بذاتها واكتفاءها بملكة الفكر. فالأنا تستمد وعيها بذاتها من نفسها، بفضل ملكة الفكر الخالص الذي تمتلكه النفس كجوهر فطري ثابت، وبالتالي فوجود الأنا الواعية حقيقة قائمة بمعزل عن الغير وعن العالم الخارجي، بل إن هذه الأنا هي الموجود لوحده ولا يمثل وجود الغير بالنسبة لها سوى وجود ممكن ومحتمل، وعلى نحو موضوع خاضع لنشاط الوعي الخالص.

- في مقابل ذلك، يقدم هيغل فلسفة منفتحة ترتكز على مفهوم الجدل ويحتل فيها الغير موقعا مركزيا، فالوعي عند هيغل لم يعد جوهرا عقليا خالصا لذاته ولا يتحقق في استقلال عن الأخر، بل هو سيرورة تبدأ أولا من الاتصال المباشر بموضوعات العالم الخارجي ( مستوى أول ناقص) ليسمو من خلال الدخول في تفاعل مع ذات أخرى في محاولة لإثبات الذات وانتزاع اعترافه بها. لكن بلوغ هذا المستوى من الاعتراف يتم من خلال مواجهة يحاول فيها كل وعي أن يثبت وعيه لذاته للطرف الآخر. و هذا ما يؤدي إلى فكرة الصراع مع الآخر والمخاطرة من أجل الحياة أو الموت. لكن هذا الصراع سيتوقف باستسلام أحد الطرفين مؤديا إذاك إلى نشوء العلاقة الإنسانية الأولى بين الأنا والغير ( علاقة السيد/ المنتصر والعبد/المستسلم).

تقود هذه العلاقة إلى القول بضرورة الغير لوجود الأنا ووعيه بذاته، فالوعي بالذات لا يقتصر على معرفة الأنا لذاته، بل هو التعرف على الذات في آخر خارجي عنها، وكل ذات ترغب في أن يعترف بوجودها من طرف ذات أخرى أو أنا آخر يواجهها.

سيكون لهذا التصور امتداد في الفلسفات ما بعد هيغل وبخاصة لدى الاتجاه الظاهراتي (la Phénoménologie) والوجودي والذي يهتم بتحليل ودراسة تجارب المعيش البشري ووصف علاقتها بالوعي وسيرورة الإدراك( إدموند هوسرل، موريس ميرلوبونتيي، جون بول سارتر، مارتن هيدغر ) فـهوسرل سبق أن نعت الكوجيطو الديكارتي بالعقم. أما ميرلوبونتيي فيعتبر أن وجود الغير هو وجود مستقل ووعي لذاته وليس عبارة عن موضوع أو شيء من أشياء العالم الخارجي. فالغير إذن شبيه ومماثل للأنا ومن تم فهو ضرورة وجودية يستطيع الأنا من خلاله أن يعي ذاته.

- أطروحة جون بول سارتر:

يرى سارتر أن وجود الغير هو شرط لوجود الأنا، فبدون حضور الغير لا يمكن للأنا التعرف على العديد من مستويات و مظاهر وجودها، ولا يمكن أن يحصل الوعي بالذات إلا بوجود الغير ، فهو بمثابة " وسيط بيني أنا ونفسي " كما يقول سارتر. ورغم ما تعانيه الذات من وضعية استلاب وعبودية أمام الغير (مثال النظرة) فإن وجوده شرط لوجود الذات. في هذا السياق، يقدم سارتر مثال تجربة " الخجل" الذي هو حالة قصدية/ شعورية إزاء شيء ما الذي هو الذات؛ وهذا معناه، بعبارة أخرى، أن الخجل يخلق علاقة باطنية بين الأنا والأنا، وهو مع ذلك ليس ظاهرة تأملية ذاتية فحسب، بل إنه خجل أمام ذات أخرى أو أنا آخر:" أنا خجول من نفسي من حيث أتبدى للغير" فالخجل خجل من الذات أمام الغير. هذا الأخير الذي يفرض نفسه داخل مجال إدراك الأنا وشعورها، ويصدر أحكاما ومعان على سلوكات الذات وتصرفاتها قد لا تكون بالضرورة تلك المعاني التي تعطيها الأنا لتصرفاتها، من هنا تشعر الذات الضيق والخجل، لكنها في شعورها ذاك تكتشف وجودها وتحقق وعيها بنفسها.

أطروحة مارتن هيدغر:

تنبني أطروحة هيدغر حول وجود الغير على مفهومين رئيسين:

- الوجود-هنا (Dasein): ويشير إلى الوجود الخاص والأصلي لكل كائن بشري، ويعبر هذا المستوى عن

نمط الوجود والحضور في العالم الذي يختلف به كل فرد عن الآخرين ويحقق به

كينونته واختلافه وتميزه عن الغير. ( الوجود هنا ليس لها دلالة مكانية).

- الـوجود- مع- الغير(Mitsein): نمط الوجود المشترك والجماعي مع الغير.

بناء على هذين المفهومين، يرى هيدغر أن الوجود– مع- الغير من المعطيات الأصلية التي تلازم الوجود البشري، فالغير جزء لا يتجزأ عن حقيقة التجربة الإنسانية فالإنسان، منذ البدء، يوجد في العالم مع الآخرين، وهذا ما يجعله يتحقق زمانيا وتاريخيا. غير أن هذا الوجود المشترك مع الآخرين عندما يتحول إلى نمط للوجود عند الكائن-هنا فإنه يهدد خصوصيته وأصالته وتميزه. ذلك أن الحياة الجماعية وتجربة المعيش المشتركة التي تشبه فيها الذات الآخرين من الناس ينتج عنها فقدان الذات (الموجود هنا) لكينونتها واختلافها وتذوب في الجماعة وتقع تحت سلطتها وكأنها لا أحد، لأن الجماعة تقنن القيم والآراء والعادات والأذواق وتفرض حالة من الهيمنة الخفية والتبعية لكل ما هو نمطي وجماعي مشترك بين "الناس"... في الاتجاه الذي يؤدي إلى إفراغ الذات من كينونتها الأصيلة والى اللامبالاة اتجاه المصير والى نسيان الانتماء الأصيل authenticité جراء الانغماس في سطحية ما هو يومي "on "le

تـــركيب المحــــــــــور

إشكالية وجود الغير بؤرة لمفارقات وتصورات عدة:

- الأنا المفكرة تمثل اكتمالا وجوديا خالصا ويقينا ذاتيا مطلقا، والذات لوحدها قدرة على الوعي بوجودها،

وبالتالي فالغير مجرد موضوع

- الغير هو ذات واعية ومستقلة وليس مجرد موضوع أو شيء

- وجود الغير ضرورة لوجود الذات وشرط حريتها وعيها بنفسها

- وجود الغير تهديد للأنا وسلب لحريتها وخصوصيتها واختلافها

عموما، يمكن القول إن الأنا تكتشف وجودها من خلال الغير رغم ما يمثله من نفي لها في نفس الوقت، فوجود الغير قد يشكل نفيا للذات وإثباتا لها في نفس الوقت، مادام يسبب في توليد الخجل للذات ويحد من حريتها وتلقائيتها ويذيب خصوصيتها، وفي نفس الآن هو شرط وجود الأنا، ما دام يمكن هذا الأخير من إثبات ذاته وتحقيق وجوده.

المحــــور الثاني: معرفة الغير

إذا كان الغير موجودا، وكان وجوده شرطا ضروريا لوجود الأنا ووعيها بذاتها، فهل يمكن معرفته ؟ ما مدى إمكانية وقابلية الغير للمعرفة والإدراك مادام كل من الأنا والغير مختلفا عن الآخر ؟ هل يمكن أن نتجاوز مساحة الاختلاف بين الأنا والغير فينفذ كل طرف إلى ذاتية الآخر ؟ أم أن الاختلاف يظل عنصر سلب ينفي كل إمكانية لمعرفته ؟

- أطروحة نيكولا مالبرانش:( 1638/1715)

ينطلق مالبرانش من التوجه العقلاني الكلاسيكي الذي أسسه ديكارت والذي يجعل من " الأنا المفكرة" الحقيقة الواضحة والمتميزة، ولم يفسح المجال لمعرفة موضوعات النفس البشرية من إحساسات ومشاعر، وذلك لأن معرفة هذه الجوانب ليس من نفس نمط معرفة الأفكار الموضوعية ( مثل معرفة الأعداد والألوان...) فالتجارب النفسية لا يمكن معرفتها معرفة يقينية مباشرة نظرا لاختلاف التجارب. لذلك، فالطريقة الوحيدة التي نكتفي بها لمعرفة الغير هي معرفة تقريبية وافتراضية تقوم على التخمين. ونتيجة لذلك، فإننا نكون مخطئين إذا كونا معرفة عن الآخرين اعتمادا على الإحساسات التي لدينا عن أنفسنا أو نتصور أن بأن الآخرين يشبهوننا.

- أطروحة جون بول سارتر:

في كتابه " الوجود والعدم"، يحلل سارتر إمكانيات بناء معرفة حول الغير المختلف عن الأنا، يرى سارتر أن الإمكانية الوحيدة لمعرفة الغير لا تكون إلا باعتباره موضوعا من موضوعات العالم الخارجي، أي بوصفه جسما وليس ذاتا، مادام أن الغير هو دائما ذلك الأنا الآخر الذي ليس أنا. ويرجع تحليل ذلك إلى العدم والانفصال الذي يوجد بين الأنا والغير، جسديا (واقعيا) وفكريا (نظريا) والذي يلعب دور السلب الذي يباعد بين الطرفين وينفي قيام أي علاقة حية تفاعلية بينهما. وعليه فإن نمط العلاقة التي تظل قائمة بينهما باعتبارهما جسمين منفصلين هي علاقة مكانية محايدة تشييئية شبيهة بنمط العلاقة التي توجد بين الأشياء التي لا تربط بينها أي صلة، لأن كلا من الأنا والغير يتحدد للآخر كجسم خارجي (إمبريقي) منفصل عنه.

أن نمط العلاقة المعرفية بالأخر كموضوع تنفي عنه الصفات الإنسانية ومعاني الذات، فتختزله إلى مجرد شيء خارجي فاقد للوعي والإرادة والحرية. فالنظرة مثلا كفعل من أفعال المعرفة الخارجية للموضوعات تؤدي إلى تحويل الغير إلى موضوع، وهو ما يعبر عنه سارتر بالقول: " ان كوني مرئي من طرف الغير يشكلني بوصفي موجودا بدون دفاع عن حرية ليست هي حربتي ...إن نظرة الغير تحولني إلى موضوع مثلما تحوله نظرتي إلى موضوع ".

تطرح العلاقة المعرفية الموضوعية بين الأنا والغير صعوبات ومفارقات محرجة تجعل منها معرفة مستحيلة، ولا يمكن تجاوز هذه المشكلات إلا بانخراط الأنا والغير في علاقة اعتراف بالخصوصية والاختلاف وبناء علاقة تواصل على أساس التعاطف والمشاركة الوجدانية .. وذلك على النحو الذي يدعو إليه ميرلوبونتيي.

- أطروحة موريس ميرلوبونتيي

يقوم التصور الفلسفي لميرلوبونتيي في مسألة معرفة الغير على المفاهيم التالية:

التواصل – التعاطف – المشاركة الوجدانية – الحوار – الاعتراف – الاحترام

ويطرح، في ضوء هذه المفاهيم، نموذجا لمعرفة الغير مغاير لنموذج العلاقة الموضوعية التي تنتهي إلى تشييئ الغير واستلابه من ذاتيته. فمادام أنه يستحيل معرفة الغير الذي ينفرد بخصوصيته الذاتية وتميزه معرفة تامة، فإن الأنا، مع ذلك، قد تشارك الغير في بعض السلوكات والظواهر مثل التجارب النفسية والانفعالات العاطفية، وذلك من خلال بناء وضعية مشتركة للتواصل بين الأنا والغير، تواصل يقوم على مشاركة الغير مشاركة وجدانية تأخذ شكل تعاطف على مستوى انفعالاته ومشاعره، مثل الألم أو الحزن أو الفرح.

غير أن هذه المشاركة لا ترقى إلى درجة المماثلة الفعلية بين الوضعيات النفسية لكل من الطرفين، فهي تختلف بين كل منهما: إذ هي عند الأنا وضعية مستحضرة فقط، في حين أنها عند الغير وضعية حية ومعيشة vécue؛ فحزن الغير أو ألمه أو فرحه هي تجربة نفسية خاصة بالغير، ولا يمكن لمشاركتي الوجدانية له في ألمه أو حزنه أو فرحه أن يصل إلى درجته أو أن يكون من نفس نمط تجربته. إن اختلاف الوضعيات النفسية، بالإضافة إلى صعوبة معرفة الباطن النفسي للغير أو دخول عنصر اللاشعور الذي يصعب معرفته دون وسيط ( الطبيب النفسي) كلها تجعل من إدراك الغير المختلف عن الذات أمرا غير ممكن. ولذلك فإن الإمكانية المتاحة لمعرفته هي بناء وسط مشرك للتواصل والتعايش والحوار والاعتراف المتبادل بالخصوصية والاختلاف. وهذا ما يمكن من تجاوز حالة الاستلاب والتجريد والتشييئ التي تفضي إليها المعرفة الموضوعية المحايدة والتي تحتل مكان التواصل الذي كان من الممكن أن يوجد، والانتقال إلى وضع يحفظ لكل طرف استقلاليته وحريته. وحينئذ، أي عند تجاوز حالة اللاتواصل، كما يقول ميرلوبونتيي: " لا تحولني نظرة الغير إلى موضوع لأنها لا تشعرني بالضيق والخجل إلا لأنها تحتل مكان التواصل الذي كان ممكنا بيننا".

تـــركيب المحــــــــــور

تتحدد إشكالية الغير من زاويتين:

ü النظر إليه كموضوع وإدراكه كشيء خارجي، وهذا من شأنه أن يسلبه وعيه وحريته

ü النظر إليه كذات وإدراكه في خصوصيته النفسية والفكرية (معرفة الباطن) وهذه معرفة مستحيلة

ü من هنا ضرورة الدخول مع الآخر المختلف في علاقة تواصل واعتراف متبادل ومشترك.

إذا كانت معرفة الغير مقدمة للتواصل معه، وكانت معرفة الغير مستحيلة، فكيف يمكن تحقيق التواصل معه ؟

وكيف يمكن تجاوز نمط العلاقة المعرفية إلى أشكال أخرى من التواصل ومن العلاقات الإنسانية الايجابية تكون

خالية من الإقصاء والتشييئ والاستلاب ؟

المحــــورالثالث: العلاقة مع الغير

إشكالية المحور:

ما الأساس الذي تقوم عليه العلاقة مع الغير ؟ وإلى أي حد يمكن بناء علاقة مع الغير على أساس

الاحترام والانفتاح والتسامح وتكون خالية من الإقصاء والاستلاب والعداء؟

أطروحة هيغل

بالعودة إلى الموقف الفلسفي الجدلي لهيغل نجد أن الصراع هو الأساس الذي تقوم عليه العلاقة بين الأنا والغير، فهو أول علاقة تنشأ بين طرفين منذ البدء، وهذا الصراع هو معطى موضوعي قائم بينهما بغض النظر عن إرادتيهما. بمعنى أن الذاتين المتواجهتين "مجبران بالضرورة على الانخراط في الصراع والدخول في معركة من أجل الحياة والموت" كما يقول هيغل، صراع يسعى كل طرف إلى إلغاء الأخر واستعباده ( جدلية العبد والسيد). فهل معنى ذلك اختزال العلاقة مع الغير في الصراع كأساس وحيد؟ وهل يعتبر اختلاف الغير عنا مدعاة لإقصائه ؟

تتعدد أوجه العلاقة مع الغير، فمنها العلاقات الاجتماعية والوجدانية والفكرية والأخلاقية والسياسية وحتى النفعية والاقتصادية...، كما تتعدد أسسها ومضامينها فتتراوح بين الحب والصداقة والتعايش والتسامح والانفتاح وبين التعصب والكراهية والأنانية والانغلاق والعداوة والصراع والتهميش والإقصاء...

تحيل هذه النماذج المتعددة للعلاقة مع الغير إلى صورتين لهذا الأخير: الغير باعتباره قريبا (علاقة ايجابية) والغير باعتباره بعيدا وغريبا ( علاقة سلبية).

- نموذج الصداقة: تمثل الصداقة أسمى نماذج العلاقات الإنسانية والايجابية بين الأنا والغير، وهي بوصفها كذلك،

مبنية على الحب والصدق الذي يتبادله شخصان. فما طبيعة الصداقة ؟ وما أساسها ؟ نفعي

مادي ؟ وجداني ؟ أم أن أساسها يكمن فيما هو أخلاقي ؟

- أطروحة إيمانويل كـــانط

يرى كانط أن الصداقة هي علاقة حب واحترام يتبادلها شخصان، وتقوم على أساس أخلاقية خالص تتحدد بمقتضاه كواجب أخلاقي يحتم على الصديقين حب الخير والجمال والفضيلة للذات وللصديقين وتجاوز حالة الانغلاق والأنانية والأنانية والتمركز حول الذات. وتتطلب نشأة الصداقة، بهذا المعنى، توفر استعداد عقلي وإرادة أخلاقية طيبة ومتبادلة بنفس القدر بين الطرفين معان مما يجعلها دائمة ومستمرة ويجعل منها كذلك غاية في ذاتها. وهذا يعني خلو الصداق من المبررات والدواعي غير الأخلاقية و العقلية كالمصلحة والمنفعة أو المتعة...فالصداقة علاقة أخلاقية نبيلة تتطلب من الصديقين تبادل الحب والرعاية ( قوة جذب) كما تتطلب منهما التباعد والسعي إلى تصحيح الأخطاء ( قوة دفع) عند الإخلال بمبدأ الاحترام.

تتحدد الصداقة إذن كعلاقة إنسانية مثالية للتواصل والتعاطف وتسمو على جميع أشكال التواصل الأخرىين وهي بهذا المعنى تجعل من الإنسان مؤهلا للبحث عن السعادة.

إذا كانت الصداقة نموذجا إيجابيا للعلاقة مع الغير فإنها تتضمن تصورا للغير كقريب من الذات، وفي حالة الصداقة الجماعية فهي تقتضي وجود جماعة بشرية مصغرة تتشكل من أقارب لا يجد الغريب لنفسه وسطا بينهم.

- نموذج العلاقة مع الغريب":

الغرابـــــة: يدل الغريب عادة على الآخر المختلف، الغامض والمجهول والمخيف، وعلى الأجنبي دينيا وثقافيا وعرقيا، والذي يفرض نفسه على جماعة من الناس فيحدث خللا في وحدتها وتوازنها وانسجاها المفترض، مما يدفعها إلى استبعاده أو تهميشه من أجل استعادة توازنها واستقرارها. فهل ارتباط الغريب بالدلالات السابقة يعني أن الموقف الطبيعي الذي ينبغي للذات اتخاذه يقتضي حقا تهميشه وإقصاءه ؟ أم أن العلاقة مع الغريب من شأنها أن تبنى على التسامح والانفتاح والقبول على اعتبار أن الغريب " يسكننا على نحو غريب" على حد تعبير جوليا كريستيفا ؟

- أطروحة جوليا كريستيفا

تعتبر جوليا كريستيفا أن لكل جماعة غريبها، وبتعبيرها :" إن الغريب يسكننا على نحو غريب". ويعني ذلك أن لكل مجتمع تناقضاته الداخلية واختلافاته الملازمة لهن وهي تمثل بشكل من الأشكال عناصر غريبة داخل الجسد الاجتماعي لكنه يعمل على إخفائها وتهميشها. وما نعتقد أنه وحدة وتجانس، ليس إلا تجانسا سطحيا شكليا له دلالة قانونية صورية ( فكرة المواطنة والجنسية القانونية). غير أن هذه الوحدة علة المستوى القانوني لا تمنع الوعي بعناصر الاختلاف والغرابة والمغايرة الداخلية، والتي يجب، حسب كريستيفا، أن نعمل على كشفها وتحريرها، أي الكشف عن الغريب الذي يسكننا بدل الانتباه والتركيز على الغير الذي يوجد خارجا عنا. هذا الأخير يجب أن نتخذ تجاهه موقف التسامح والانفتاح والاحترام بدل النبذ والإقصاء والحرب والعداء.

خلاصة تـركيبية لمجزوءة الوضع البشري

يمكن أن نفهم حقيقة الوضع البشري من عدة زوايا ومنطلقات:

الثانوية التأهيلية م.إسماعيل - الدار البيضاء. الأستاذ: الزهيدي عبد الفتاح

| Nos points forts : un lycée modèle | Par Enseignant |

| Article : une journée pour la pédagogie | Par Enseignant |

| Article : le respect de l'autre | Par Enseignant |

| J'aime mon lycée : comment rendre la vie agréable au lycée | Par Enseignant |

| Article : la journée internationale de l'environnement | Par Enseignant |

|

|

|