|

Introduction

Les orages

sont des nuages au sein desquels se produisent des décharges électriques dont

les manifestations visuelles et auditives sont respectivement les éclairs et le

tonnerre. Le nuage caractéristique des orages s'appellent le cumulonimbus. Ce

dernier est reconnaissable par sa grande extension verticale et sa forte

densité.

Les précipitations sont souvent importantes: des averses de

pluie, souvent des chutes de grêle. On observe de puissantes rafales de vent,

quelque fois des

tornades.

Trois

sortes de cumulonimbus

existent :

Ä Le cumulonimbus calvus

Ä Le cumulonimbus capillatus

incus

Ä le

cumulonimbus avec mamatus

Le plus violents d'entre eux est le capillatus

incus reconnaissable par son sommet en forme d'enclume (incus en latin). Au

stade de maturité, c'est vraiment le roi des nuages.

Mécanismes de formation

Afin de mieux comprendre le

cycle d'un orage, il sera tout d'abord nécessaire d'étudier les différents

processus de formation des nuages.

a) La

condensation

L'air ne peut contenir qu'une

certaine quantité de vapeur d'eau. Cette quantité varie en fonction de la

température: plus l'air est chaud, plus il pourra contenir de vapeur d'eau.

Lorsque la quantité maximale de vapeur d'eau est atteinte, on dit que l'air est

saturé. Au-delà, la vapeur commence à se condenser. La température à

partir de laquelle la vapeur d'eau se condense s'appelle point de

rosée.

b)

Mécanismes ascensionnels

Trois processus existent dont deux

principaux:

- Le premier est la convection. Quand le sol est chauffé par le soleil, il ré

émet de la chaleur dans l'air au-dessus de lui et crée des poches d'air chaud.

Ces poches d'air s'élèvent et, quand elles atteignent leur point de rosée,

donnent naissance à des

nuages.

-

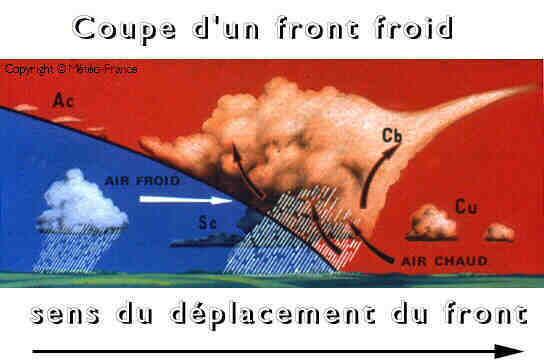

Le second processus survient quand des fronts atmosphériques se développent.

Quand deux masses de températures différentes se heurtent, l'air plus chaud

passe par-dessus l'air plus froid. Si l'air qui s'élève contient assez

d'humidité, des nuages se forment, différents selon le type de front.

c) Stabilité et

chaleur latente

Une masse d'air continuera à s'élever tant que sa température restera

supérieure à celle de l'air ambiant. Si cette situation persiste alors que l'air

monte, les conditions sont dites instables. En revanche, si la température d'une

masse d'air atteint rapidement celle de l'air ambiant (et cesse donc de

s'élever), les conditions sont dites stables.

Cliquez dessus pour avoir la taille

normale

Nota: la

première couche de l'atmosphère s'appelle la troposphère: c'est là que se

produit la plus part des phénomènes météos. La seconde couche s'appelle la

stratosphère, et la limite entre ces deux couches est la

tropopause.

Le cycle d'un orage

Chaque jour, environ 50 000 orages éclatent de par le

monde, le plus souvent dans les régions équatoriales. La puissance d'un orage

peut-être impressionnante quand la pluie, la grêle, les vents violents ou les

tornades

se déchaînent, accompagnés de lueurs éblouissantes des éclairs et du fracas du

tonnerre.

La vie d'un orage se déroule en trois étapes: le développement, la

maturité et la dissipation.

a)

L'amoncellement des nuages

La phase de développement survient quand de l'air

chaud et humide s'élève dans le ciel. A mesure que l'air ascendant refroidit, il

se condense et des nuages se forment. Si la convection est assez forte, les

nuages continuent de se développer jusqu'au stade de cumulus congestus

(congestus: nuage à extension verticale pouvant atteindre une altitude de 4500 à

6000 m).

Pour que le nuage se développe encore, il faut que les étages moyen

et supérieur de la troposphère soient instables. La chaleur latente libérée par

le processus de condensation va accroître l'instabilité en réchauffant l'air

ascendant.

Une fois que le nuage est devenu cumulonimbus, il se développe en

hauteur jusqu'à ce que son sommet atteigne la tropopause, où il s'étale alors et

prend la forme caractéristique d'une enclume.

b) Ciels d'orage

A mesure que

l'air se refroidit au sommet, il s'affaisse aidé par la gravité et les

précipitations, et engendre des courants descendants. Le nuage entre dans son

âge mûr, la phase la plus destructrice d'un orage. Les courants ascendants et

descendants de l'air activent la création de charges électriques opposées, qui

produisent une décharge électrique. Quand l'éclair traverse l'air, sa chaleur

dilate ce dernier et crée une onde acoustique: le tonnerre.

Dès que le nombre

et la force des courants descendants froids augmentent, l'orage entre dans sa

phase dissipative. Les courants descendants répandent un air froid sur le sol,

et ces bourrasques de vent coupent l'alimentation de l'orage en air chaud et

humide, d'où son affaiblissement. Selon le type d'orage, son cycle complet dure

de 15 minutes à plusieurs heures.

c) Les types

d'orages

Les orages convectifs sont dus à la

seule convection d'une masse d'air chaud et ne sont pas alors associés à un

front de perturbation. Un tel orage peut-être

multicellulaire.

Les

orages associés à front froid de perturbation forment une ligne appelée ligne de

grains. Ces orages sont alimentés par le front et ont en abondance humidité,

mouvements ascensionnels et instabilité. Parfois il se forme des orages

auto-entretenus très violents à l'extrémité d'une ligne de grains. Appelés

orages

supercellulaires,

ils peuvent durer plusieurs heures, car le front froid leur fournit un flux

continu d'air plus froid à moyenne altitude qui augmente l'instabilité

atmosphérique. Ils engendrent les vents, les averses de grêle et les

tornades les plus destructeurs. |